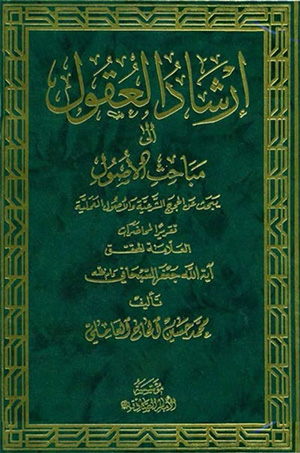

الشيخ جعفر السبحاني

الموضوع : أصول الفقه

الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الطبعة: ١

ISBN: 964-357-077-0

الصفحات: ٦٧٢

تنبيهات

التنبيه الأوّل : في الاضطرار إلى أحد الأطراف

إذا طرأ الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف ، فهل يجب الاجتناب عن الطرف الآخر أو الأطراف الأُخر ، أو لا؟ فيه أقوال : وصور المسألة ست : لأنّ طروء الاضطرار إمّا قبل حدوث العلم الإجمالي ، أو معه ، أو بعده ، وعلى كلّ تقدير ، فالاضطرار إمّا إلى الطرف المعيّن ، أوإلى واحد لا بعينه.

أمّا الأقوال فنشير إلى الأقوال المعروفة وهي ثلاثة :

١. إنّ الاضطرار مانع عن فعلية التكليف ، سواء طرأ قبل العلم أو معه أو بعده ، وكان المضطر إليه واحداً معيناً أو واحداً لا بعينه ؛ وهذه خيرة المحقّق الخراساني في الكفاية.

٢. الفرق بين الاضطرار إلى واحد لابعينه ، فلا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر ، وواحد معيّن فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر ، وهو خيرته في هامش الكفاية.

٣. القول بالاجتناب إذا اضطر إلى واحد منها لا بعينه مطلقاً ، سواء كان الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو معه أو بعده ، وأمّا الاضطرار إلى المعيّن ففيه التفصيل بين طروئه قبل العلم أو معه فلا يجب الاجتناب عن الآخر ، وطروئه بعده فيجب الاجتناب ، وهو خِيرة الشيخ الأعظم في الفرائد ، وإليك توضيح الأقوال وبيان مداركها.

أ : عدم وجوب الاجتناب مطلقاً

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الاضطرار إلى أحد الأطراف مطلقاً يوجب عدم وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر ، وذلك لأنّه كما يكون مانعاً عن العلم بفعليّة التكليف لو كان إلى واحد معيّن ، كذلك يكون مانعاً لو كان إلى غير معيّن ، ضرورة أنّه مطلقاً موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف لو تركه تعييناً أو تخييراً ، وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو وجوبه بينها.

ثمّ أورد على نفسه إشكالاً ، وحاصله :

انّ ما ذكرت إنّما يصحّ إذا كان الاضطرار سابقاً على حدوث العلم أو مقارناً ، فإنّه يمنع عن تعلّق العلم بتكليف فعلي بأحد الطرفين ، وأمّا إذا كان لاحقاً للعلم المتقدّم فلا ، لأنّ مقتضى وجود العلم الإجمالي السابق المتعلّق بتكليف فعلي ، هو الاجتناب عن الباقي ، لأنّ المفروض عند تعلّق العلم الإجمالي بتكليف فعلي للامتثال ، عدم الاضطرار إلى ارتكاب أحد من الطرفين ، وهو كاف في لزوم الاجتناب عن الطرف غير المضطر إليه ، فالاجتناب من الطرف الآخر من آثار العلم السابق على الاضطرار.

وأجاب عنه : بأنّ الاضطرار من حدود التكليف ، والتكليف من أوّل الأمر محدّد بعدم عروض الحرج والضرر ، فعروضه كاشف عن عدم وجود تكليف فعليّ لازم للامتثال ، وانّ ذاك العلم لم ينعقد منجّزاً ، وإن زعم صاحبه أنّه منجزٌ لاحتمال أن يكون مورد التكليف هو المضطر إليه ، فيما إذا اضطر إلى المعيّن ، أو يكون هو المختار إذا اضطر إلى واحد لا بعينه.

ثمّ أورد إشكالاً آخر : بأنّه أيّ فرق بين عروض الاضطرار ـ بعد العلم بالتكليف ـ إلى أحد الأطراف معيّناً أو غير معين ، وبين إراقة أحد الأطراف بعد تعلّق العلم الإجمالي؟ إذ يجب الاجتناب عن الطرف الباقي ، وما هذا إلا

لأنّ الاجتناب عنه من آثار العلم الإجمالي السابق ، وإن لم يكن موجوداً بالفعل.

ثمّ إنّه أجاب عنه : بوجود الفرق بين الاضطرار وفقدان الموضوع ، بأنّ الاضطرار من حدود التكليف ، فالتكاليف محدّدة إلى حدّ الاضطرار ، فإذا طرأ الاضطرار ارتفع التكليف ، وهذا بخلاف وجود الموضوع ، فليس التكليف محدّداً ومقيّداً به.

هذا توضيح ما ذكره في الكفاية.

يلاحظ عليه :

بأنّ الاضطرار يُطلق ويراد منه : تارة الاضطرار العقلي الملازم لعجز المكلّف عن القيام بتكليفه ، فهذا ليس من حدود التكليف ، بل هو من مسوغات التكليف ، إذ لا يصحّ التكليف إلا بعد وجود الأُمور العامة التي منها القدرة العقلية.

وأُخرى الاضطرار العرفي الملازم للحرج والتعب ، فهو من حدود التكليف جمعاً بين إطلاق قوله : « إجتنب عن النجس » وقوله : « رُفع عن أُمّتي ما اضطرّوا إليه » ، لكن التفريقَ بينه وبين فقد المكلّف به ، بلا وجه ، لأنّه كالاضطرار من حدود التكليف إذ لا يصحّ الاحتجاج بالكبرى من دون ضمِّ الصغرى ، ولذلك ، لو فقد بعض الأطراف قبل حدوث العلم الإجمالي ثمّ علم إجمالاً بأنّ النجس إمّا الإناء المفقود ، أو الإناء الموجود ، لا يؤثر العلم الإجمالي أبداً.

ب : التفصيل بين الاضطرار إلى المعيّن والاضطرار إلى واحد لا بعينه.

وقد عدل المحقّق الخراساني في هامش الكفاية عمّا ذكره فيها ، إلى التفصيل بين الاضطرار إلى إناء معيّن من الإناءين ، والاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ، ففي الأوّل يكون العلم الإجمالي منجزاً بالنسبة إلى الطرف الآخر دون الثاني فلا يكون منجزاً ، وقد أفاد في وجه التفصيل ما هذا توضيحه :

لو اضطر إلى أحدهما المعيّن يجب الاجتناب عن الطرف الآخر ، وذلك لأنّ التكليف فيه محدود بحدّ الاضطرار ، فلو كان هو المحرّم يكون التكليف فيه محدوداً بحدّ الاضطرار ، لافتراض حصول الاضطرار بالنسبة إليه ، بخلاف ما إذا كان المحرّم هو الطرف الآخر ، فالتكليف لا يكون فيه محدوداً بحدّالاضطرار ، بل يبقى التكليف فيه على إطلاقه ، لافتراض عدم الاضطرار إليه ، والعلم الإجمالي المردّد بين التكليف المحدود الساقط ، والمطلق غير المحدود الباقي ، يكون منجّزاً ، ويكون أشبه بالعلم الإجمالي المردّد بين القصير والطويل ، فلو علم بوجوب قراءة آية مردّدة بين القصير كقوله سبحانه : ( مدهامتان ) أو الطويلة كآية الدين ، يكون العلم الإجمالي فيه منجزاً.

وأمّا إذا كان الاضطرار إلى واحد لا بعينه ، فلا يلزم الاجتناب عن غير المختار أيضاً ، لأنّ الاضطرار يمنع عن فعلية التكليف في البين ، لما مرّ من أنّ الاضطرار حدّ التكليف ، من غير فرق بين كونه مضطراً إلى واحد بعينه ، أو إلى أحدهما ، والمفروض صلاحية كلّ إناء ، لرفع الاضطرار.

يلاحظ عليه : أنّ الضابطة في تنجّز العلم الإجمالي هو أن يكون محدثاً للتكليف على كلّ تقدير ، حتى يحصل العلم بالتكليف القطعي ، وإلا فلو كان موجباً له على فرض دون فرض ، فلا يكون هناك علم به ، مثلاً إذا دار سقوط قطرة من الدم بين الماء الكر والقليل ، فلا يجب الاجتناب عن الآخر لعدم العلم بإحداث التكليف ، وعلى ضوء ذلك ، يجب عليه القول بعدم وجوب الاجتناب إذا اضطر إلى ارتكاب المعيّن من الإناءين ، والاجتناب إذا اضطر إلى الواحد غير المعيّن ، على خلاف ما اختاره ، وذلك لأنّه لو كان الاضطرار إلى واحد معيّن من الإناءين فالعلم الاجمالي يحدث التكليف على وجه ( إذا كان الحرام في غير الإناء المضطر إليه ) ولا يحدث على وجه ( إذا كان الحرام في الإناء المعيّـن ) بخلاف ما

إذا كان الاضطرار إلى واحد منهما ، فيحدث على كلّ تقدير ثبوتاً ، لإمكان معالجة الاضطرار بغير الحرام.

وبعبارة أُخرى : إنّ الميزان في تنجّز العلم الإجمالي أن يتعلّق العلم الإجمالي بشيء لو تعلّق به العلم التفصيلي لتنجّز عليه التكليف الموجود في البين على كلّ تقدير ، وهذا غير صادق عند الاضطرار إلى واحد معيّن ، فإنّه لا ينجز إذا كان الحرام في الإناء المعين ، وينجز إذا كان في غيره ، وهذا بخلاف ما إذا كان الاضطرار إلى واحد لا بعينه ، فالتكليف الموجود في البين منجزاً ولا يجوز له شرب النجس بحجّة الاضطرار على كلّ تقدير ، إذ في سعة المكلّف معالجة الاضطرار ، بغير الحرام.

ج : وجوب الاجتناب عند الاضطرار إلى غير المعيّن ، والتفصيل في المعيّن

ذهب الشيخ الأعظم في الفرائد إلى التفصيل بين الاضطرار إلى واحد منهما لا بعينه فيجب الاجتناب عن الآخر سواء كان الاضطرار قبل العلم بالتكليف ، أو معه ، أو بعده ، والاضطرار إلى واحد معيّن ، ففيه التفصيل بين طروء الاضطرار قبل العلم ، أو معه ، فلا يجب الاجتناب عن الآخر ، وطروئه بعد العلم فيجب الاجتناب عن الآخر.

فهنا دعويان :

الأُولى : لزوم الاجتناب عن الطرف الآخر مطلقاً عند الاضطرار إلى واحد لا بعينه.

الثانية : التفصيل عند الاضطرار إلى واحد بعينه ، بين عروض الاضطرار قبل العلم بالتكليف أو معه ، وبين عروضه بعده ، فلا يجب في الأوّلين دون الثالث.

أمّا الدعوى الأُولى فقال في توضيحها : إذا كان الاضطرار إلى فرد غير معيّن ،

وجب الاجتناب عن الباقي ، سواء كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي أو معه أو بعده ، لأنّ العلم حاصل بحرمة واحد من الأُمور ، لو علم حرمته تفصيلاً ، وجب الاجتناب عنه ، وترخيص بعضها على البدل موجب لاكتفاء الأمر بالاجتناب عن الباقي.

حاصله : أنّ الميزان في تنجّز العلم الإجمالي ، هو أن يتعلّق بشيء لو تعلّق به العلم التفصيلي لتنجّز عليه التكليف ، ولا يكون الاضطرار مانعاً عن تنجّزه ، وهذا متحقّق في الاضطرار إلى الواحد لا بعينه ، فهو لا يزاحم تنجّز العلم التفصيلي ، إذ في وسعه رفع الاضطرار بغيره ، لأنّ المفروض أنّ كلّ واحد كاف في منع الاضطرار. هذا كلّه حول الدعوى الأُولى.

وأمّا الدعوى الثانية فقال في توضيحها :

وأمّا الدعوى الثانية : وهي انّه إذا اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات معيّناً ، فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي إذا كان الاضطرار قبل العلم أو معه ، لرجوعه إلى عدم تنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي لاحتمال كون المحرّم هو المضطر إليه.

نعم لو كان الاضطرار بعد العلم فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر لأنّ الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض الشبهات.

هذه عبارات الشيخ وتوضيحها ، ونزيد توضيحاً بطرح القواعد الثلاث التي يتميّز بها العلم الإجمالي المنجّز عن غيره ، وهي قواعد ثلاث ، روحها واحدة وصورها متعدّدة.

الأُولى : يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدثاً للتكليف على كلّ

تقدير ، وإلا فلو أحدث على تقدير دون تقدير لا يكون منجزاً ، إذ لا يتولد منه علم بالتكليف وإن كان هناك علم بالموضوع ، فلو دار أمر وقوع الدم بين ماء الكر والماء القليل ، لا يكون هناك علم بالتكليف وإن كان هناك علم بوجود الموضوع ، ولذلك نقول يجب أن يكون محدثاً على كلّ تقدير ليتولّد منه العلم التفصيلي بأصل التكليف ، وإن كان المتعلّق مجملاً.

الثانية : انّ المنجز من العلم الإجمالي هو الذي لو انقلب إلى العلم التفصيلي لكان منجّزاً ، وأمّا إذا كان التفصيلي منه غير منجّز ومحدث للتكليف فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً.

الثالثة : العلم الإجمالي إنما ينجز إذا أحرز عدم التنافي ثبوتاً بين الحكم الواقعي للنجس وحكم الاضطرار المسوّغ للارتكاب ، فعند ذلك يكون العلم الإجمالي منجزاً لإحراز عدم التنافي.

وأمّا إذا لم يحرز عدم التنافي فلا يتولّد من ذلك العلم الإجمالي خطاب صالح للاحتجاج وعندئذ لا يكون منجزاً.

إذا وقفت على تلك القواعد فهلم معي نطبقه على الصورتين :

الصورة الأُولى : إذا كان الاضطرار إلى واحد غير معيّن ، فالقواعد الثلاث منطبقة عليه ، لأنّه يحدث التكليف على كلّ تقدير ثبوتاً ، إذ لو كان النجس في أيّ طرف يجب عليه الاجتناب عنه ثبوتاً ، ولا يزاحمه الاضطرار لإمكان رفعه بالماء الآخر.

ولأنّه لو تبدّل العلم الإجمالي إلى التفصيلي ووقف بأنّ الإناء الواقعي في جانب يمينه هو النجس لكان منجزاً ولا يزاحمه الاضطرار إذ في وسعه رفعه بالإناء الآخر.

كما لا مزاحمة بين الخطاب بـ « اجتنب عن النجس » ورفع الاضطرار ثبوتاً ، فالقواعد الثلاث. متفقة على لزوم الاجتناب عن الطرف غير المضطر إليه.

ربّما يقال : إنّ رفع الاضطرار بالإناء الطاهر واقعاً يتوقف على العلم بالنجس الواقعي بعينه ، وأمّا إذا كان مجهولاً فلا يمكن الجمع بين قوله : « اجتنب عن النجس » وقوله : « رفع ما اضطروا إليه » لاحتمال انطباق ما يختاره على النجس الواقعي ، وحينئذ لا يكون لنا علم بالتكليف على كلّ تقدير إذا كان الاضطرار متقدّماً على العلم.

يلاحظ عليه : بأنّ مجرّد الاضطرار إلى الارتكاب ، ليس سبباً لرفع التكليف مالم ينته إلى العمل ، ولذلك لو ارتفع الاضطرار صدفة بعامل آخر ، لأثر العلم الإجمالي الحادث بعد الاضطرار.

وعندئذ يكون لنا حكمان فعليّان ، يحكم العقل بامتثالهما ، وحيث إنّ الامتثال القطعي غير ممكن يحكم بالامتثال الظني ، والاقتضاء بأحد الإناءين وترك الإناء الآخر.

وأمّا الصورة الثانية ففيما إذا كان الاضطرار مقدّماً على العلم أو مقارناً معه ، ففيه لا يجب الاجتناب عن الآخر ، لعدم دخول المورد تحت القواعد الثلاث ، وذلك لأنّه لا يحدث مثل هذا العلم التكليف على كلّ تقدير ، إذ لو كان النجس في الجانب المعيّن لما وجب عليه الاجتناب ، ومعه لا يحصل هناك علم بالتكليف مائة بالمائة.

كما أنّه لو انقلب العلم الإجمالي إلى التفصيلي لا يكون منجزاً مطلقاً ، إذ لو كان النجس في الإناء غير المعيّن يكون منجزاً ، وأمّا إذا كان في الإناء المعيّـن فمع العلم التفصيلي بأنّه نجس يجوز ارتكابه للاضطرار.

كما أنّ عدم التنافي غير محرز بين الحكمين ، إذ لو كان النجس في جانب

الخل فعدم التنافي محرز ، وأمّا إذا كان في جانب الماء فالتنافي محقق ، ومع الاحتمال لا يكون عدم التنافي محرزاً.

نعم يستثنى من هذه الصورة ما إذا تقدّم العلم الإجمالي على الاضطرار وكان الاضطرار طارئاً وحادثاً فلو عالج الاضطرار بارتكاب الإناء المعيّن يجب عليه الاجتناب عن الإناء الآخر ، وذلك لأنّ التكليف بالاجتناب عن النجس بعد طروء الاضطرار وإن كان مشكوكاً لكن العلم الإجمالي لما انعقد مؤثراً ، وحكم العقل قبل الاضطرار بوجوب الاجتناب عن الطرفين تحصيلاً لليقين ، فإذا طرأ الاضطرار لا ترفع اليد عن التنجيز السابق إلا بقدر الضرورة ، فوجوب الاجتناب ليس من آثار وجود العلم الإجمالي الفعلي بالتكليف بعد الاضطرار ، بل من آثار وجود العلم الإجمالي السابق للتكليف ، ولذلك لو أهرق أحد الإناءين وجب الاجتناب عن الإناء الآخر.

التنبيه الثاني : في خروج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء

يشترط في صحّة الأمر والنهي كون المتعلّق أمراً مقدوراً عقلاً ، ويشترط في صحّة النهي كون المنهي عنه مورداً للابتلاء وواقعاً في متناول المكلّف ، والشرط الأوّل اعتبره الجميع ، وأمّا الشرط الثاني فقد اشترطه الشيخ الأنصاري وتبعه المحقّقون.

فقالوا : بعدم صحّة النهي التفصيلي فيما إذا كان المنهي عنه خارجاً عن الابتلاء عادة ، فالإناء النجس إذا كان في البلاد النائية وكانت الدواعي مصروفة عنه يقبح النهي عن ارتكابه.

فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي فالعلم الإجمالي مثله بطريق أولى ، فلو علم بنجاسة أحد الإناءين ، وكان أحدهما خارجاً عن محلّ ابتلائه يكون الخطاب

بالاجتناب عمّـا هو خارج عن محلّ الابتلاء ـ إذا كان نجساً واقعاً ـ قبيحاً ، ويعود الإناء الآخر مشكوك الحكم من حيث الحرمة فيرجع إلى أصل البراءة.

هذا ما اختاره شيخنا الأنصاري في بداية البحث.

وأشكل عليه بعض العلماء.

منهم : المحقّق الاصفهاني ، فقال في تعليقته : إنّ حقيقة التكليف الصادر من المولى المتعلّق بالفعل الاختياري لا يعقل أن يكون إلا جعل الداعي بالإمكان فيجتمع مع الامتناع بالغير بسبب حصول العلّة فعلاً أو تركاً من قبل نفس المكلّف. (١)

يلاحظ عليه : أنّ الإمكان العقلي لا يدفع الاستهجان العرفي فلو افترضنا صحّة صدور المعصية من العبد ، ولكن دلّت القرائن على أنّه لا يقع في متناول يده ، فالخطاب بالاجتناب وإن لم يكن قبيحاً عقلاً لكنّه مستهجن عرفاً.

ومنهم المحقّق الخوئي على ما في مصباح الأُصول ـ وحاصله ـ : انّ الغرض من الأوامر والنواهي ليس مجرّد تحقّق الفعل والترك خارجاً ، بل الغرض صدور الفعل استناداً إلى أمر المولى ، وكون الترك مستنداً إلى نهيه ليحصل لهم بذلك الكمال النفساني كما أُشير إليه بقوله تعالى : ( وَما أُمروا إِلاّ ليعبُدوا اللّه ) ولا فرق في هذه الجهة بين التعبّدي والتوصلي ، لأنّ الغرض منها هو الاستناد في الأفعال والتروك إلى أمر المولى ونهيه ، بحيث يكون العبد متحركاً تكويناً بتحريكه التشريعي وساكناً كذلك بتوقيفه التشريعي.

وبعبارة أُخرى : الغرض هو الفعل المستند إلى أمر المولى ، والترك المستند إلى نهيه لا مجرّد الفعل والترك فلا قبح في الأمر بشيء حاصل عادة ، ولافي النهي عن

__________________

١. نهاية الدراية : ٢ / ٢٥٣.

شيء متروك بنفسه ، وليس الغرض مجرّد الفعل والترك حتى يكون الأمر والنهي لغواً وطلباً للحاصل. (١)

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ الغرض المفروض إنّما يحصل إذا لم يكن هناك عامل طبيعي يصدُّ الإنسان عن الفعل أو يدفعه إليه ، فعند ذلك يكون الفعل والترك مستندين إلى العامل الداخلي لا إلى العامل التشريعي ، والإنسان مهما حرص لا يصحّ أن ينسب ترك الخبائث والإنفاق على ولده ، وفلذة كبده إلى نهيه وأمره سبحانه ، بل هو بطبيعة ذاته يترك الأوّل ويندفع نحو الثاني ، فلا يحصل الغرض المطلوب في هذين الموردين.

وثانياً : أنّ هذا الغرض إمّا أن يكون لازم الرعاية في حصول الطاعة وتحقّق الامتثال أو لا ، فعلى الأوّل تكون الأوامر والنوهي كلّها تعبدية ، ويختل التقسيم إلى توصلي وتعبدي.

أو لا يكون لازم الرعاية ، وعند ذلك لا يصحّ أن تقع غرضاً وعلّة غائية لجميع الأوامر والنواهي ، لعدم تحقّقه إلا في قسم خاص.

وثالثاً : أنّه لا صلة لقوله تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه ) بما ذكره من أنّ الغاية من جميع الأوامر هي العبادة ، ورتّب على ذلك أنّه يجب أن تكون جميع حركات الإنسان وسكناته تابعة لأمر المولى ونهيه ، مع أنّ الآية المباركة مع اختلاف صغير تهدف إلى أمر آخر ، وذلك لأنّه ورد في آيتين لكلّ هدف خاص يغاير ما جعله تفسيراً للآية.

أمّا قوله : ( اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ) (٢) فهو

__________________

١. مصباح الأُصول : ٢ / ٣٩٥.

٢. التوبة : ٣١.

ناظر إلى ردّ شرك اليهود والنصارى وانّهم أمروا بعبادة اللّه سبحانه ولم يؤمروا بعبادة الأحبار والرهبان والمسيح.

وأين هذا المعنى ممّا ذكره من أنّ الغرض من الأوامر والنواهي هو الاستناد في الأفعال والتروك إلى أمر المولى ونهيه؟!

وأمّا الآية الثانية : أعني قوله سبحانه : ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاة َوَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة ) (١) فهي ناظرة إلى المشركين حيث عبدوا مكان عبادة اللّه الأوثان والأصنام وأطاعوا مكان طاعة اللّه ، الطاغوت ولم يُخلِصُوا له الدِّينَ أي الطاعة بل نحتوا له شريكاً في الطاعة ، فأين مفاد الآيتين ممّا يرومه المحقّق الخوئي قدسسره؟!

الخطابات القانونية والخطابات الشخصية

ومنهم الإمام السيد الخميني قدسسره حيث نقد مقالة الشيخ ومن تبعه وقال : بأنّ شرطية الابتلاء مبنيّ على كون خطابات الشرع ، خطابات شخصية فيأتي حديث الاستهجان ، وأمّا على القول بأنّها خطابات قانونية فلا يشترط الابتلاء إلا لجمع من الناس ، وعندئذ يصحّ خطاب الكلّ بالاجتناب بملاك ابتلاء نوعهم ، وإليك التوضيح.

يشترط في الخطاب الشخصي ، أمور ثلاثة ، القدرة على الامتثال ، وكون مورد التكليف مورد الابتلاء للشخص وأن تكون مورداً للرغبة ولا تكون الدواعي عنه مصروفة كالنهي عن عضِّ رأس الشجرة أو المنارة ، وذلك لأنّ المقصود من التكليف ـ كالنهي في المقام ـ هو إيجاد الداعي في ذهن المكلّف للاجتناب عنه ، فإذا لم يكن المكلّف قادراً عقلاً على الفعل ، أو كان قادراً ولكن كان غير متمكن

__________________

١. البيّنة : ٥.

عادة ، أو كان الداعي مصروفاً عن الارتكاب ، كان التكليف عبثاً ، هذا كلّه في الخطابات الشخصية التي يتلقى المكلّف من المكلّف خطاباً مختصّاً به.

وأمّا الخطابات القانونية من غير فرق بين الوضعية ( العرفية ) أو الشرعية فهناك خطاب واحد ، متعلّق بعنوان عام ، وهو حجّة على جميع المكلّفين ، ويشترط فيها وجود هذه الأُمور في أغلب الأفراد ، لا في كلّ واحد منهم ، فلو كان عدّة لا يستهان بهم قادرين على شرب الخمر ، ومتمكنين منه ، وكانت فيهم رغبة طبيعية إلى شربه ، كفى في توجيه الخطاب إلى عامّة الناس أو المؤمنين وإن كان فقد بعضهم بعض تلك الشرائط.

وذلك لأنّ الخطابات التشريعيّة ، ليست خطابات كثيرة ، بحيث يستقلّ كلّ بخطاب خاص ، بل هناك إرادة واحدة متعلّقة بإنشاء واحد ، وخطاب فارد ، متعلّق بعنوان عام ، حجّة على الجميع بحجّة أنّ عنوان الناس والمؤمن منطبق عليه ، وهذا معنى الحكم المشترك بين الناس ففي المقام خطاب واحد متعلّق بعنوان عام وهو في وحدته حجّة على الجميع ففي مثل قوله سبحانه : ( لا تَقْرَبُوا الزِّنا ) الخطاب واحد ، والزنا ، هو المتعلّق التام ، والناس تمام الموضوع للخطاب ، وهذا الخطاب الواحد حجّة على عامّة المكلّفين من غير حاجة إلى إنشاء تكاليف أو توجيه خطابات.

فإن قلت : إنّ الخطاب الواحد ، المتعلّق بالزنا ، المتوجه إلى عنوان الناس ، ينحلّ إلى أحكام وخطابات حسب تعدد أفراد المكلّفين ، فيكون حكم الخطابات القانونية حكمَ الخطابات الشخصية.

قلت : إن أُريد من الانحلال ، قيام الحجّة على كلّ واحد من أفراد المكلّفين ، فهو صحيح ، لكن لا يستلزم تعدد الخطاب ، وإن أُريد وجود إرادات كثيرة ، وخطابات متوفرة ، حسب عدد الأفراد ، فهو ممنوع ، بداهة أنّه ليس في ذهن المولى

إلا إرادة واحدة تشريعية متعلقة بالخطاب الواحد ، المتعلق بعامة المكلّفين ، وعلى ذلك يختلف ملاك الاستهجان فيها مع الخطابات الشخصية فلو كانت الأغلبية الساحقة واجدة للشرائط العامة يكفي في توجيهه إلى عامّة المكلّفين ، وإن كان بعضهم عاجزاً ، أو جاهلاً ، أو فاقداً الداعي إلى الفعل ، أو لم يكن في متناوله فالخطاب العام شامل له ، لأنّه غير مقيّد بقيد ، والمصحِّح هو وجودها في غالب الأفراد ، غير أنّ الفاقدين للشرائط معذورون عند اللّه سبحانه ، لا أنّهم غير مكلّفين.

ثمّ إنّه قدسسره استدل على وحدة الخطاب العام ، بوجوه سيأتي التعرض إليها ، وهذا كلامه وهو من المتانة بمكان ومن له أدنى إلمام بالقوانين الوضعية ( العرفية ) يقف على أنّ ما ذكره قدسسره هو الحقّ القراح ، مثلاً انّوكلاء الشعب ونوّابهم ، إذا صوّبوا قانوناً ، فليس فيما صوبوا إلا إنشاء واحد وخطاب واحد ، حجّة على الكلّ لا أنّ فيها خطابات انحلالية حسب تعدد الأفراد.

ثمّ إنّه أورد عليه بما يلي :

ماذا يراد من توجيه الخطاب إلى العنوان؟ فهل أُريد منه العنوان الذهني بما هو هو فهو واضح البطلان ، وإن أُريد العنوان الذهني بما هو مرآة إلى الأفراد الخارجية ، فعندئذ يكون المخاطب هو المصاديق لا العنوان ، وهذا عين القول بالانحلال ، وعندئذ يتعدد التكليف بتعدد المكلّفين وإن كان إنشاءً واحداً.

يلاحظ عليه : أنّ العناوين المأخوذة موضوعاً للحكم على قسمين ، تارة يكون عنواناً مشيراً ، مثل قوله : يجب على هؤلاء الأمر بالمعروف ، فعندئذ يكون العنوان مغفولاً عنه ، والأفراد مورداً للالتفات ، ويكون الحكم موضوعاً على الأفراد جداً ، لا على العنوان ، ويصحّ ادعاء انحلال الخطاب ، وأُخرى يكون عنواناً انتزاعياً صادقاً على الكثير ، منطبقاً عليه ، ففي مثله يكون الحكم مجعولاً على

العنوان باقياً عليه ، غير منحدر عنه إلى الأفراد الخارجية ، لكنّه على وجه كلّ من وقف عليه يتخذه حجّة على نفسه ، وفي مثله لا يصحّ الانحلال ، لعدم كون العنوان ، مشيراً مغفولاً عنه.

ثمّ إنّ سيدنا الأُستاذ كان في درسه الشريف يدعم ما اختاره ، بالوجدان حيث إنّه لا يجد المقنن في نفسه إرادات كثيرة حسب تعدد المكلّفين ، ولا خطابات كثيرة بل يجد في نفسه إرادة متعلقة بعنوان ، وخطاباً متوجّهاً إليه ، قابلاً لأن يكون حجّة على الجميع. هذا تقرير كلامه مع ذب ما أورد عليه.

ثمّ إنّه قدسسره ذكر أنّ للقول بالانحلال ، مضاعفات سلبية لا يلتزم الفقيه بها لكنّها بين واضح وغير واضح.

أمّا الأوّل : فأمران :

١. يلزم على القول بالانحلال عدم صحّة خطاب العصاة والكفار ، فإنّ خطاب من لا ينبعث قبيح ، أو غير ممكن ، لأنّ الإرادة الجزئية لا تنقدح في لوح النفس إلا بعد حصول مبادئ ، ومنها احتمال الانبعاث ، والمفروض عدمه.

قد أورد عليه : بأنّ الغاية من التكليف أحد الأمرين إمّا الانبعاث أو إتمام الحجّة ، وخطاب الطائفتين من قبيل الأخير.

يلاحظ عليه : إذا كانت الغاية من التكليف هي إتمام الحجّة مع القطع بعدم انبعاثه من بعثه يكون التكليف عندئذ صوريّاً فاقداً للإرادة الجدّية ، والطاعة من لوازم الإرادة الجدية ، كما أنّ العقاب أيضاً من آثارها.

٢. يلزم اختصاص الأحكام الوضعية بمحل الابتلاء ، فالخمر نجس لمن يبتلي به دون غيره ، وهو على خلاف ضرورة الفقه من غير فرق بين القول بكونها تابعة للأحكام التكليفية ومنتزعة عنها ، كما هو واضح ـ لأنّ المتبوع إذا كان مختصّاً بالمبتلي فالتابع مثله ـ أو كونها مستقلة بالجعل فانّه إنّما هو بلحاظ الآثار ، ومع

الخروج عن محل الابتلاء لا يترتب عليها آثار ، فلابدّ من الالتزام بأنّ النجاسة والحلّية والأُمور النسبية بلحاظ المكلّفين.

وربّما يقال بأنّ الإشكال يرد على القول بكون الأحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية.

وأمّا على القول بأنّها مستقلة بالجعل فهي تنحلّ حسب عدد موضوعاتها لا حسب عدد المكلّفين ، فإذا قال : الخمر نجس فهو حكم على نجاسة كلّ خمر في سطح الأرض ، ويكفي في عدم لزوم اللغوية ابتلاء بعض المكلّفين بكلّ واحد منها.

أقول : إنّ الحكم الوضعي مثل التكليف أمر إضافي له إضافة بالنسبة إلى الجاعل وهو الحقّ سبحانه ، وإلى متعلّقه وهو الخمر ، وإلى من جُعل له الحكم ، أعني : المكلّف ، فالقول بالانحلال في الثاني دون الأوّل تفكيك بلا جهة.

وأمّا القسم الثاني فوجهان :

١. لوقلنا بالانحلال في القضايا لزم أن يحكم على القائل بأنّ النار باردة ، بأنّه كذب حسب أفراد النار.

يلاحظ عليه : أنّ الصدق والكذب من آثار القضايا الملفوظة أو المكتوبة ، والمفروض أنّها واحدة لا كثيرة.

٢. لو قلنا بتخصص كلّ واحد بالخطاب ، لزم عدم وجوب الاحتياط عند الشكّ في القدرة الفعلية ، لأنّ الشكّ في القدرة شكّ في وجوب الخطاب ، ومورده البراءة.

يلاحظ عليـه : بما نبّه هـو قدسسره عليه ـ غير مرّة ـ بعدم جريان البراءة في الشبهات الموضوعية التي يسهل للمكلف الاطلاع على واقعها. ولذلك يجب الفحص عن الاستطاعة العقلية والشرعية وبلوغ الغلة حد النصاب ، ومقدار

الدين المكتوب في المذكرات ، وذلك لانصراف أدلة البراءة عن مثل هذا الجاهل الذي يسهل رفع الجهل عن وجه الحقيقة.

ثمّ إنّ الشيخ استدلّ على اعتبار الابتلاء بصحيح (١) علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قِطَعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصحّ له الوضوء منه؟ قال : « إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضأ منه ». (٢)

ظاهر الرواية أنّ الدم أصاب الماء الموجود في الإناء ، والإمام فصّل بين المستبان وغيره فأمر بعدم التوضئ في الأوّل دون الثاني ، وعندئذ تكون الرواية دليلاً على عدم انفعال الماء القليل بالدم الذي لا يُدرك بطرف العين ، وتكون عندئذ مُعرضاً عنها ، لكن عمل بها الشيخ فأفتى بالعفو عمّا لا يدركه الطرف من الدم.

ولما كان مضمون الرواية مخالفاً لما ذهب إليه المشهور من انفعال الماء القليل مطلقاً بإصابة الدم مُدرَكاً كان أو لا ، حملها الشيخ الأنصاري على أنّ إصابة الإناء لا يستلزم إصابة الماء ، فهو عالم بإصابة الدم على الإناء إمّا نفسه أو باطنه الحاوي للماء ، ثمّ جعله دليلاً على مدّعاه في المقام حيث إنّ عدم تنجيز العلم الإجمالي في المقام لأجل خروج بعض الأطراف ـ أعني : الإناء ـ عن محلّ الابتلاء ، وإن كان الطرف الآخر محلاً له.

يلاحظ عليه : أنّ هذا التفسير مخالف لظاهر الرواية ، فإنّ إصابة الإناء كناية عن إصابة الماء الموجود فيه ، وعندئذ ينطبق على مختار الشيخ الطوسي.

__________________

١. رواه الكليني عن شيخه الثقة محمد بن يحيى ، عن العمركي; وهو العمركي بن علي البوفكي ، شيخ من أصحابنا ثقة كما قال النجاشي ، عن علي بن جعفر الثقة عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام ، وما ربّما يقال إنّه ضعيف ، لا وجه له.

٢. الوسائل : الجزء ١ ، الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، الحديث ١.

أضف إلى ذلك كيف يكون الماء مورداً للابتلاء دون الإناء؟ ولم يكن الإناء يومذاك يستخدم مرّة واحدة بل مرّات عديدة ، وأغلب الأواني التي كانت تستخدم في حيازة الماء كانت من قبيل الخابية أو الكوز والإبريق المصنوع من الخزف ولم تكن خارجة عن محلّ الابتلاء.

مسائل ثلاث

إنّ هنا مسائل ثلاث أشار إليها الشيخ الأعظم بعبارة وجيزة وقال :

١. نعم يمكن أن يقال عند الشكّ في حسن التكليف التنجزي عرفاً بالاجتناب ، وعدم حسنه إلا معلّقاً ، الأصل البراءة من التكليف المنجّز ، كما هو المقرر في كلّ ما شكّ فيه ، في كون التكليف منجَّزاً أو معلقاً على أمر محقق العدم. (١)

٢. أو علم التعليق على أمر لكن شكّ في تحقّقه. (٢)

٣. أو كون المتحقّق من أفراده. (٣)

وإليك الكلام في الجميع :

الأُولى : إذا شكّ في شرطية الابتلاء وعدمها

إذا شكّ في اعتبار الابتلاء في صحة الخطاب وعدمه ، فهل المرجع الاشتغال ولزوم الاجتناب عن الطرف الآخر ، أو البراءة وعدم لزومه؟ ذهب الشيخ والمحقّق النائيني وتلميذه الجليل إلى الأوّل ، والمحقّق الخراساني إلى الثاني.

__________________

١. إلى هنا تمّ بيان المسألة الأُولى.

٢. إشارة إلى المسألة الثانية ، أعني : الشكّ في وجود الابتلاء مصداقاً بعد معلومية مفهومه.

٣. إشارة إلى المسألة الثالثة ، أعني : الشكّ في الابتلاء لأجل احتمال مفهوم الابتلاء.

وليس للشيخ دليل صالح سوى التمسّك بالإطلاق الشامل لمورد الابتلاء وعدمه.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني : بعدم صحّة التمسّك به ، إذ هو فيما إذا تحقّق الخطاب ، وشكّ في التقييد بشيء ، لا في ما إذا شكّ في تحقّق ما يُعتبر في صحّة الخطاب.

وأورد عليه المحقّق الخوئي : بأنّ بناء العقلاء على حجّية الظواهر ما لم تثبت القرينة العقلية أو النقلية على إرادة خلافها ، ومجرّد احتمال الاستحالة لا يعدُّ قرينة على ذلك فانّه من ترك العمل بظاهر خطاب المولى لاحتمال استحالة التكليف ، ومثله لا يعدّ معذوراً عند العقلاء.

ثمّ مثل مثالاً : إذا أمر المولى بالعمل بخبر العادل واحتملنا استحالة العمل به لاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال ، لا يكون مثل ذلك عذراً في مخالفة ظاهر كلام المولى ، والمقام من هذا القبيل ، فلا مانع من التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار الدخول في محلّ الابتلاء في صحّة التكليف. (١)

يلاحظ عليه ، بوجود الفرق بين المثال والممثَّل ، فانّ كلامه في المثال وارد في خصوص مورد الشكّ ، فهو نص في بيان حكمه ، وهذا بخلاف المقام ، فانّ كلامه ليس وارداً في مورد الشك ( الخارج عن الابتلاء ) غاية الأمر احتمال وجود إطلاق يعم الموردين لعدم شرطية الابتلاء ، أو عدمه ، لشرطيته فلا يرجع إلى الإطلاق ومع الشكّ في الموضوع كيف يُتمسّك به.

الثانية : إذا شكّ في الابتلاء مصداقاً

إذا شكّ في كون أطراف الشبهة مورداً للابتلاء أو لا ، لأجل تردّد طرف

__________________

١. مصباح الأُصول : ٣٩٨.

العلم الإجمالي بين كونه داخلاً فيه قطعاً ، وخارجاً قطعاً فيشك في كون أطراف العلم الواقعية مورداً له كما إذا تردّد الإناء الآخر ، بين كونه في البلد الذي يعيش فيه أو البلد الواقع في أقصى نقاط الهند ، فهل يصحّ التمسّك بالعام وتكون النتيجة وجوب الاجتناب عن الإناء الموجود أمامه أو لا؟

مقتضى القاعدة عدمه ، لما بيّن في محلّه من أنّ المخصص المتّصل ، يتصرّف في موضوع العام ويجعله مركباً من أمرين كقولك : أكرم العالم العادل ، وأمّا المخصص المنفصل سواء كان لفظيّاً أو لُبيّاً فهو لا يتصرف في عنوان العام ظاهراً ، لكنّه يجعله حجّة في غير عنوان الخاص لبّاً كما إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال : لا تكرم الفساق من العلماء ، فالموضوع للعام بما هو حجّة هو العالم غير الفاسق ، فإذا شككنا في عدالة عالم وعدمها ، لا يصحّ التمسّك بالعام لأنّه وإن كان مصداقاً للعام أعني العالم ، لكنّه ليس مصداقاً له بما هو حجّة فيه أعني العالم غير الفاسق.

ومثله المقام فانّ الموضوع للاجتناب وإن كان هو النجس ظاهراً ، لكنّ الموضوع لبّاً هو النجس المبتلى به عادة والشكّ في الابتلاء مصداقاً شكّ في وجود جزء الموضوع وعدمه فلا يصحّ التمسّك به فيرجع في الإناء الموجود إلى البراءة للشكّ في التكليف.

الثالثة : إذا شكّ في الابتلاء مفهوماً

إذا شكّ في صدق عنوان الابتلاء على أحد طرفي العلم الإجمالي لأجل عدم وضوح مفهومه ، كما إذا علم بوقوع قطرة من الدم إمّا في الإناء أو الأرض التي يمكن أن يسجد عليها أو يتيمّمه في المستقبل ، فهل المرجع هو إطلاق الخطاب أو أصل البراءة والمقام من مصاديق دوران أمر المخصص أو المقيّد بين الأقل