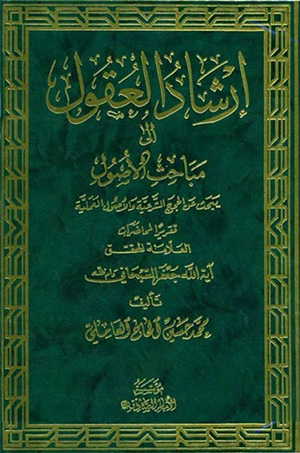

الشيخ جعفر السبحاني

الموضوع : أصول الفقه

الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الطبعة: ١

ISBN: 964-357-077-0

الصفحات: ٧٦٤

ذهب الشيخ الأعظم في تقريراته إلى جواز التمسك قائلاً بإنّ مقتضى العام : كلّ عالم يجب إكرامه ، وينعكس بعكس النقيض إلى قولنا كلّ من لا يجب إكرامه ليس بعالم وهو المطلوب. (١)

وأورد عليه المحقّق الخراساني باحتمال اختصاص حجّية أصالة العموم بما إذا شكّ في كون فرد العام محكوماً بحكمه كما هو قضية عمومه ، والمثبت من الأُصول اللفظية وإن كان حجّة ، إلا أنّه لابدّ من الاقتصار على ما يساعد عليه الدليل ولا دليل هاهنا إلا السيرة وبناء العقلاء ولم يعلم استقرار بنائهم على ذلك. (٢)

توضيحه : انّ القدر المتيقّن من الأصل الرائج بين العقلاء هو الاحتجاج بها عند الشكّ في المراد كما إذا ورد العام وشكّ في خروج فرد منه وعدمه ، فتجري أصالة العموم وتثبت تعلّق الإرادة الجدية به بعد تعلّق الإرادة الاستعمالية به قطعاً.

وأمّا إذا علم المراد ، وانّ زيداً على كلّ تقدير غير واجب الإكرام لكن شكّ في أمر آخر ، وهو هل انّه جاهل فيكون خروجه تخصّصاً ، أو عالم فيكون خروجه تخصيصيّاً؟ ففي مثله لا يحتجّ بأصالة العموم ، وذلك لانّها أصل اعتبر لاحتجاج المولى على العبد ، والصالح له ، هو ما إذا كان الشكّ في المراد ، لا في كيفية الإرادة من أنّها تخصيصية أو تخصّصية ، إذ لا صلة لهذا بمقام الاحتجاج.

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ذكر لجريان أصالة العموم ثمرتين نشير إليهما :

__________________

١. مطارح الأنظار : ٢٠٠.

٢. كفاية الأُصول : ١ / ٣٥٢.

١. اتّفقت كلمة الفقهاء على أنّ ماء الاستنجاء غير منجّس ، واختلفوا في كونه طاهراً غير منجّس ، أو نجساً غير منجس. فيمكن استظهار الوجه الأوّل بملاحظة أمرين :

أ. ثبت في محله : انّ كلّ نجس منجس ، ولذلك ذهبوا إلى انفعال الماء القليل ، الملاقي للنجاسة.

ب. كما ثبت في محلّه على أنّ الملاقي لماء الاستنجاء ليس بنجس. (١)

وعندئذ نقول : لو كان ماء الاستنجاء طاهراً ، لكان خروج طهارة ملاقيه عن تحت الدليل الأوّل « كلّ نجس منجّس » من باب التخصّص ، بخلاف ما لو كان ماء الاستنجاء نجساً ، لكان خروج ملاقيه عن تحت الدليل الأوّل تخصيصاً ، لافتراض انّ الماء نجس ، ولكنّه ليس بمنجّس ، ولازم القول بعدم ورود التخصيص على الدليل الأوّل كون الماء طاهراً.

٢. اختلفت كلمتهم في أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح أو الأعم ، فيمكن استظهار الوجه الأوّل بملاحظة أمرين :

الأوّل : ( إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشاءِ وَالْمُنْكَر ) (٢) كما في الآية المباركة.

الثاني : انّ الصلاة الفاسدة لا تنهى عنهما.

فلو كانت الصلاة موضوعة للصحيح ، يكون خروج الفرد الفاسد عن تحت الدليل الأوّل من باب التخصّص ، ولو قلنا بأنّها موضوعة للأعم يكون خروجه عن تحت الدليل الأوّل تخصيصياً فمقتضى حفظ عموم الدليل الأوّل هو الثاني فتكون النتيجة هو كونه موضوعاً للصحيح.

__________________

١. الوسائل : ١ ، الباب ١٣ من أبواب الماء المضاف ، الحديث ٥.

٢. العنكبوت : ٤٥.

الصورة الثانية للمسألة

إذا قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال : لا تكرم زيداً ، ودار الأمر بين كون المراد ، هو زيد العالم أو زيد الجاهل ، فالظاهر صحّة التمسك بأصالة العموم وانّه لم يخصص ، فيترتب عليه انّ الخارج هو زيد الجاهل ، وأمّا زيد العالم فيجب إكرامه.

وما ذلك إلا لأنّ الشكّ في هذه الصورة في المراد ، فهل هو زيد العالم أو زيد الجاهل فهما شخصان؟

والشيخ الأعظم ذهب إلى حجّية الأصل المذكور في كلّ من الصورتين مع وضوح الفرق بينهما ، لأنّ الشكّ في الصورة الأُولى في كيفية الإرادة لا المراد ، وأمّا الصورة الثانية فالشك ومركزه هو المراد وانّ أيّاً من الرجلين خرج عن تحت العام ، إذ لو كان الخروج من باب التخصيص يحرم أو لا يجب إكرام زيد العالم ، بخلاف ما لو كان الخروج تخصّصياً فيجب إكرامه.

تنبيه

ما مرّ عليك من الصورتين غير ما تقدم عند البحث عن سراية إجمال المخصص الدائر إجماله بين المتبائنين حيث قلنا بعدم جواز التمسّك بالعام لرفع إجماله.

وذلك لأنّ الكلام فيما مرّ ما إذا كان التخصيص قطعياً ودار أمر زيد ، بين كونه زيد بن عمرو العالم ، أو زيد بن بكر العالم ، ففي مثله يسري إجمال المخصص إلى العام فلا يكون حجّة في واحد من الموردين ، وهذا بخلاف الصورتين الماضيتين فانّ التخصيص مشكوك من رأس.

غاية الأمر يدور الأمر في الصورة الأُولى بين كون زيد ، عالماً أو جاهلاً ؛ كما يدور الأمر في الصورة الثانية ، بين كون المراد ، زيد العالم ، أو زيد الجاهل ، فالتخصيص في كلتا الصورتين مشكوك بخلاف الصورة الثالثة ، فانّ التخصيص قطعي ، غاية الأمر يدور الأمر بين زيدين عالمين أحدهما ابن عمرو والآخر ابن بكر.

الفصل التاسع

لزوم الفحص عن المخصّص

قد جرت سيرة الفقهاء على عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به ، مثلاً : لا يجوز التمسّك بقوله سبحانه : ( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (١) إلا بعد الفحص عن مخصّصه ، كجواز الربا بين الزوج والزوجة والوالد والولد ، أو لا يجوز التمسّك بقوله سبحانه : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَن تَقْصُُروا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمْ الَّذينَ كَفَرُوا إِنَّ الكافِرينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبيناً ) (٢) قبل الفحص عن مخصصه ، كلزوم الإتمام لكثير السفر ، أو لمن حرم سفره ، أو أقام عشرة أيام في مكان ، وغير ذلك.

وهكذا سائر العمومات ، وهذا أمر اتّفق عليه الفقهاء.

وأوّل من طرح المسألة هو ابن سريج في أوائل القرن الرابع وخالفه تلميذه أبو بكر الصيرفي حيث استشكل على الأُستاذ بأنّه لو وجب الفحص عن المخصّص في التمسّك بالعام وجب الفحص عن قرينة المجاز عند الحمل على الحقيقة ، وسيظهر جوابه فيما نتلوه عليك من الدليل على وجوب الفحص.

__________________

١. البقرة : ٢٧٥.

٢. النساء : ١٠١.

فإذا كان الفحص عن المخصص أمراً متفقاً عليه ، يقع الكلام فيما هو الوجه لاتّفاق العلماء على هذا الأصل ، وقد ذكروا هنا وجوهاً ثلاثة أوضحها أوّلها :

الأوّل : وقوع العام في مظان التخصيص

قد جرى ديدن العقلاء في المحاورات الشخصية على الإتيان بكلّ ما له دخل في مقاصدهم ، ولأجل ذلك يتمسّك بظواهر كلماتهم من دون تربّص قيد ، مثلاً : كما إذا طلب المولى من عبد أن يدعو مجموعة معينة من جيرانه لمأدبة طعام ، فعندئذ يذكر كلّ ما له دخل في غرضه دون أن يميز بين الأصل والفرع.

وأمّا المحاورات العامة التي تدور حول تقنين قوانين وتسنين سنن على صعيد عام أو صعيد خاص ، فقد جرت سيرتهم على ذكر العام والمطلق في برهة والمخصص والمقيّد في برهة أُخرى.

ثمّ إنّ الداعي إلى التفريق بين العام ومخصّصه أو المطلق ومقيّده هو قصور علم المقنن عن الإحاطة بالمصالح والمفاسد ، حيث يضع حكماً عاماً ثمّ يتبيّن عدم توفر الملاك في طائفة من أفراد العام.

وربما يكون الداعي غير ذلك لكن الغالب هو الأوّل.

وأمّا التشريع الإسلامي في الذكر الحكيم فقد سار على هذا النحو ، لا لقصور في الإحاطة بالمصالح والمفاسد ، لأنّ المشرِّع هو اللّه سبحانه وهو محيط بكلّ شيء ، بل لمصالح في نزول الأحكام نجوماً طيلة ٢٣ سنة تقتضيه مصالحُ العباد ، نرى أنّه سبحانه يتكلّم في أحكام الكلالة في أوائل سورة النساء وأواخرها ، وما هذا إلا لوجود المصلحة في تبيين الأحكام نجوماً.

وقد كان المشركون في صدر الإسلام يعترضون على نزول القرآن نجوماً ، وقد

جاء هذا الاعتراض والجواب عنه في آية واحدة ، أعني قوله سبحانه : ( وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَولا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرآنُ جُمْلَةً واحِدةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ َ وَرَتَّلْناهُ تَرْتيلاً ). (١)

إلى هنا تبيّن انّ السبب لنزول الأحكام والقرآن تدريجاً أمران :

١. اقتضاء مصلحة العباد ذلك.

٢. انّ في النزول التدريجي تثبيتاً لفؤاد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.

ويمكن أن تكون هناك مصالح أُخرى.

هذا كلّه حول القرآن ، وأمّا السنّة ـ أعني : كلام المعصوم ـ فقد وصلت إلينا في فترات تقرب من مائتي وخمسين سنة ، فكانت الظروف مختلفة ، فتارة كانت الظروف تقتضي بيان أصل الأحكام دون بيان مخصّصاتها ومقيّداتها ، وربما كانت الظروف سانحة لبيان تلك المخصّصات والمقيدات ، ولذلك ربّما ترى وجود العام في كلام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والمخصص في كلام الأئمّة عليهمالسلام.

وعلى كلّ تقدير فالعام الذي هو في مظـان التخصيص لا يحتجّ به إلا بعد الفحص عن مخصّصاته ومقيّداته.

نعم لا يجب الفحص عن المخصّص المتصل ، لأنّ سقوطه عن الكلام عمداً ينافي وثاقة الراوي ، وسهواً يخالف الأصل العقلائي المجمع عليه من أصالة عدم السهو في النقل.

وحصيلة الكلام : انّ الواجب على المولى هو بيان التكاليف على النحو الذي لو تفحص عنه العبد لوجده ولا يجب على المولى إيصال التكاليف إلى العبد مباشرة من دون حاجة إلى الفحص والبحث.

__________________

١. الفرقان : ٣٢.

هذا هو توضيح الوجه الذي بيّنه المحقّق الخراساني وتبعه سيّدنا الأُستاذ قدسسره ، ومع هذا الوجه لا حاجة إلى الوجهين التاليين :

الثاني : الظن الشخصي بالتكليف رهن الفحص

إنّ الظن الشخصي بالمراد الجدي لا يحصل قبل الفحص عن المخصّص ، فلابدّ من الفحص حتّى يحصل الظن الشخصي بالمراد ، ويمتثل.

يلاحظ عليه أوّلاً : بأنّ كون العام في مظان التخصيص كاف في لزوم الفحص من دون حاجة إلى إثبات أنّ الظنّ الشخصي رهن الفحص ، ومن المعلوم أنّ الأوّل أقلّ مؤونة من الثاني.

وثانياً : أنّ مناط حجّية الظواهر ليس هو الظنّ الشخصي ، بل مناطه عند المشهور الظن النوعي ، كما عليه مشهور الأُصوليّين ؛ أو اليقين بالمراد الاستعمالي ، كما هو المختار. وعلى كلا التقديرين لا محيص من الفحص.

أمّا الأوّل فانّ حصول الظن النوعي رهن الفحص عن المخصص إذا كان ديدن المولى على فصل المخصص عن العام.

وأمّا الثاني فانّ اليقين بالإرادة الاستعمالية لا يحتج به إلا إذا أحرز تطابق الإرادة الاستعمالية مع الجدية وإحراز التطابق رهن الفحص عن المخصص.

وثالثاً : لو كان مناط الفحص هو عدم حصول الظن قبل الفحص يلزم الاقتصار في مقدار الفحص على الحدّ الذي يحصل به الظن الشخصي ، وهو خلاف المدّعى ، فإنّ ديدن العلماء هو الفحص عن مظان المخصّص ، سواء حصل الظن الشخصي قبله أو لا.

ورابعاً : لو كان الملاك هو حصول الظن الشخصي يلزم الفوضى في مقدار

الفحص فانّ طبائع الناس مختلفة ، فربّ شخص يحصل له الظنّ بأدنى فحص ، وربّ شخص آخر لا يحصل له ذلك الظن إلا بعد إنهاء الفحص.

إلى هنا تبيّن انّ المناط في لزوم الفحص هو كون العام في مظان التخصيص لا توقف حصول الظن الشخصي بالبحث.

بقي الكلام في الوجه الثالث الذي قيل في لزوم الفحص ، وهو الآتي.

الثالث : وجود العلم الإجمالي بالمخصّص

إنّ العلم الإجمالي بالمخصّص يمنع عن جريان الأصل اللفظي ، كما أنّه يمنع عن جريان الأصل العملي ، فكما لا تجري أصالة الطهارة في الإناءين المشتبهين فهكذا لا تجري أصالة العموم في عمومات الكتاب والسنّة ، والجامع وجود العلم الإجمالي بالتكليف المخالف لمقتضى الأصل.

يلاحظ عليه : بما ذكرناه في الوجه السابق من أنّ كون العام في مظان التخصيص كاف في الحث على البحث من دون حاجة إلى التمسّك بالعلم الإجمالي ، فالأوّل أقلّ مؤونة دون الثاني.

نعم استشكل على هذا الوجه بوجوه غير تامة.

١. لو كان المناط هو وجود العلم الإجمالي بالمخصص لزم إيقاف الفحص إذا ظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال ، مثلاً نفترض أنّه لو علم بأنّ في الشريعة الإسلامية حوالي خمسين مخصصاً فأخذ بالفحص في أحاديث الكافي فظفر بهذا المقدار ، تفصيلاً ، فلازم ذلك الحال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجود مخصصات قطعية في كتاب الكافي وشك بدويّ في غيره ونتيجة الانحلال عدم وجوب الفحص عندئذ في كتابي : الفقيه والتهذيب ، مع أنّ سيرة العلماء هو

الفحص في الجميع.

ويمكن الإجابة عن هذا الإشكال بأنّه إذا ظفر بالمقدار المعلوم إجمالاً بمجرد مطالعة الكافي يُكشف له بطلان العلم الأوّل ، أعني : كون المخصص حوالي خمسين رواية ، بل يحصل له العلم بسعة دائرة العلم الإجمالي بوجود مخصّصات أُخرى في كتابي : الفقيه والتهذيب ، فيكون الميزان هو وجود العلم الإجمالي أيضاً وانحلاله.

هذا هو الجواب الصحيح عن الإشكال ، غير أنّ المحقّق النائيني أجاب عن الإشكال بوجه آخر.

إنّ المعلوم بالإجمال تارة يكون مرسلاً غير معلّم بعلامة ، وأُخرى معلّماً بعلامة وانحلال العلم الإجمالي بالعثور على المقدار المتيقّن إنّما يكون في القسم الأوّل ، لأنّ منشأ العلم فيه هو ضم قضية مشكوكة إلى قضية متيقّنة ، كما إذا علم بأنّه مديون لزيد وتردد الدين بين أن يكون خمسة دنانير أو عشرة ، وأمّا القسم الثاني فلا ينحلّ به ، بل حاله حال دوران الأمر بين المتبائنين ، ولا انحلال في مثله لعدم الرجوع إلى العلم بالأقل ، والشكّ في الأكثر من أوّل الأمر ، بل يتعلّق العلم بجميع الأطراف بحيث لو كان الأكثر واجباً لكان ممّا تعلّق به العلم وتنجز بسببه وليس الأكثر مشكوكاً فيه من أوّل الأمر. (١)

يلاحظ عليه : بأنّه لو كان العنوان المتعلّق بالعلم الذي يعبّر عنه المحقّق النائيني بالعلامة ، ذا أثر شرعي لكان لما ذكره وجه ، كما إذا تعلّق العلم الإجمالي بوجود خمسة شياه موطوءة في قطيع غنم ، فقامت البيّنة على حرمة أكل خمسة شياه معينة ، فهذا النحو من العلم التفصيلي لا ينحل به العلم الإجمالي ، بل يجب

__________________

١. فوائد الأُصول : ١ / ٥٤٥.

الاجتناب عن الجميع أيضاً ، وذلك لأنّ المعلوم بالإجمال كان معنوناً بعنوان الموطوءة ، ولكنّ البيّنة قامت على مجرّد حرمة أكلها ، وهي أعمّ من كونها موطوءة.

وأمّا إذا كان العنوان فاقداً للأثر كما في المقام فلا يجب رعايته.

فلا فرق بين القضيتين إحداهما مرسلة والأُخرى معنونة.

١. إذا علم بأنّه أتلف دنانير لزيد مردّدة بين الخمسة والعشرة ، فبما انّ الخمسة معلومة تفصيلاً والزائد عليها مشكوكة ، ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي.

٢. أتلف الدنانير الموجودة في كيس زيد ، وهي مردّدة بين الخمسة والعشرة ، فإنّ المعلوم بالإجمال معنون بما في الكيس ، لكن ذلك لا يمنع عن الانحلال ، لعدم ترتّب الأثر على قوله في الكيس.

ونظيره تعلّق العلم الإجمالي في المقام بما في الكتب التي بأيدينا ، إذ ليس للقيد بما في الكتب أثر شرعي ، وإنّما الأثر الشرعي نفس المخصصات والكتب ظرف لها.

والأولى الإجابة عن الإشكال بما ذكرناه.

٢. لو كان الفحص لأجل وجود العلم الإجمالي لزم عدم جواز التمسك بالعام حتّى بعد الفحص لعدم انحلال العلم الإجمالي حتّى بعد المراجعة إلى الكتب التي بأيدينا ، سواء كانت معتبرة أم لا ، لأنّ العلم بالمخصّصات لا ينحصر فيما بأيدينا من الكتب ، بل يعمّ الكتب المؤلفة في عصور الأئمّة التي ضاعت ولم تصل إلينا ، كجامع البزنطي المتوفّى عام ٢٢١ ، ونوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى المتوفّى حوالي ٢٩٠ ، وغيرهما ومعه كيف ينحلّ؟!

يلاحظ عليه : بما سيوافيك عند البحث في دليل الانسداد انّ ادّعاء العلم الإجمالي بوجود أخبار متضمّنة لأحكام عامّة أو خاصّة في الكتب التالفة مجرد احتمال لا يدعمه دليل ، بل المحمدون الثلاثة نقلوا ما في الجوامع الأوّلية إلى كتبهم بنظم ونسق خاص.

٣. انّ لازم ذلك الفحص عن كلّ الكتب الموجودة بأيدينا ، سواء كانت من المعتبرة أو غير المعتبرة ، وسواء كان الكتاب فقهاً أو حديثاً أو أخلاقاً ، ومن المعلوم أنّ وقت المجتهد لا يسع لهذا المقدار من الفحص.

يلاحظ عليه : بأنّ دائرة العلم الإجمالي ضيّقة من أوّل الأمر ، إذ لا علم لنا بوجود روايات صحيحة متضمنة لأحكام عامة أو خاصة في غير الكتب المعتبرة ، بل وجود الروايات فيها مشكوك من أوّل الأمر وليس طرفاً للعلم الإجمالي.

وهناك جواب آخر وهو ترتيب علمين إجماليّين أحدهما كبير والآخر صغير وانحلال الكبير بالصغير ، فقد أوضحه شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في الدورة السابقة ولم يتعرض له في هذه الدورة ، فمن أراد الوقوف فليرجع إلى كتاب « المحصول » لزميلنا السيد الجلالي حفظه اللّه.

هل الفحص عن المخصّص فحص عن المزاحم أو المتمم للحجّية؟

إنّ هنا بحثاً آخر وهو انّ البحث عن المخصص هل هو بحث عمّا يزاحم الحجية ، بمعنى انّ العام حجّة تامة لا نقص فيها وانّما نبحث عمّا يزاحم حجّيتها ، ومن المعلوم أنّه يؤخذ في المتزاحمين بأقواهما وهو الخاص كالغريقين أحدهما ذمي والآخر مؤمن ، فيؤخذ بالأقوى ملاكاً.

أو هو فحص عن متمم الحجية بمعنى انّ العام الواقع في مظان

التخصيص ليس بحجّة عند العقلاء حتّى يفحص عن مخصصه فيكون عدم المخصص مكمّلاً لحجّية العام. نظير الفحص عن الدليل الاجتهادي عند التمسك بالأُصول العملية فانّ موضوع البراءة هو قبح العقاب بلا بيان ولا يحرز عدم البيان إلا مع الفحص ، كما أنّ موضوع التخيير هو عدم الترجيح ولا يحرز ذلك العدم إلا بالفحص.

كما أنّ موضوع الاحتياط هو احتمال العقاب الأُخروي في كلّ من طرفي العلم الإجمالي ولا يحرز إلا بفقد الدليل على أنّ الحرام في جانب معين.

ذهب المحقّق الخراساني إلى القول الثاني وانّ الفحص في المقام فحص عن المزاحم بخلافه في جريان الأُصول العملية.

ولكنّ الظاهر انّ الموردين من باب واحد ، وذلك لما أوضحناه سابقاً من أنّ أساس الاحتجاج أُمور ثلاثة :

١. وجود الدليل الظاهر في مفهومه.

٢. عدم قيام قرينة على خلافه.

٣. كون الإرادة الاستعمالية موافقة للإرادة الجدية.

ولا يُحرز الأخيران إلا بالفحص ، إذ بالفحص يتبيّن وجود القرينة على الخلاف ، كما أنّه بالفحص يتبيّن تطابق الإرادتين ، إذ بوجود المخصّص يظهر عدم المطابقة ومن عدمه يظهر تطابقهما ، والجميع رهن الفحص.

وإن شئت قلت : إنّ العام الذي هو في مظان التخصيص ليس بحجّة فعلية ، بل حجّة شأنية ، لماعرفت من جريان السيرة على عدم الاحتجاج بمثل هذا الكلام إلا بعد الفحص عمّا له مدخلية في تبيين الإرادة الجدية.

مقدار الفحص

وأمّا مقدار الفحص فيختلف حسب الأدلّة التي أُقيمت على وجوب الفحص ، أمّا إذا كان الدليل وقوع العام في مظان التخصيص فيجب الفحص حتّى يخرج العام عن ذلك المظان بالرجوع إلى الكتب الأربعة ، أو الوسائل المتضمنة لها ولسبعين كتاباً آخر.

وهو أمر واضح لا حاجة إلى البيان.

والعجب انّه اعترض المحقّق الخوئي على هذا الأمر الواضح بأنّه لايرجع إلى معنى محصل ، لأنّه بالفحص لا يخرج عن المعرضية ، لأنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه. (١)

يلاحظ عليه : أنّ المراد من المعرضية احتمال وجود مخصص وارد عليه موجود في الكتب الروائية فإذا سبر ولم يجد المخصص ينتفي ذلك الاحتمال وبالتالي يخرج عن المعرضية.

__________________

١. المحاضرات : ٥ / ٢٧٢.

الفصل العاشر

في الخطابات الشفاهية

هل الخطابات الشفاهية مثل قوله تعالى : ( يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيام ) (١) تختص بالحاضرين في محل التخاطب ، أو تعمّ غيرهم من الغائبين والمعدومين؟

جعل المحقّق الخراساني محل النزاع أحد الأُمور التالية :

الأوّل : في أنّ التكليف المتكفّل له الخطاب ، هل يصحّ تعلّقه بالمعدومين كتعلّقه بالموجودين أو لا؟

الثاني : هل تصحّ مخاطبة المعدوم والغائب في محل الخطاب بالألفاظ الموضوعة له أو بنفس توجيه الكلام إليهم أو لا؟

الثالث : هل الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب تعمّ المعدوم والغائب أو لا؟

والبحث عن الأمرين الأوّلين عقلي وعن الثالث لغوي. (٢)

وعلى كلّ تقدير فلنبحث عن الجهات الثلاث.

__________________

١. البقرة : ١٨٣.

٢. كفاية الأُصول : ١ / ٣٥٤.

الجهة الأُولى : في صحّة تكليف المعدوم وعدمها

فنقول : إنّ المحقّق الخراساني صوّرها بوجوه ثلاثة :

١. أن يتوجّه إليه البعث والزجر الفعليان بأن يكون هناك بعث وزجر ، وهذا ما لا يتمشى من الإنسان العاقل ، وإلى هذا القسم ينظر كلامه حيث قال : لا ريب في عدم صحّة تكليف المعدوم عقلاً بمعنى بعثه أو زجره فعلاً. (١)

نعم ذهب بعض الحنابلة إلى جواز تكليف المعدوم ، واستدلّوا على جوازه بآيتين مباركتين تاليتين :

أ. ( إِنّما أمرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون ) (٢) حيث إنّه يكلّف المعدوم بقبول الوجود والتكون.

ب. ( وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وأشْهَدَهُمْ عَلى أَنفُسِهِمْ أَلستُ بِربِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدنا أَن تَقُولُوا يَومَ القِيامَةِ إِنّا كُنّا عَنْ هِذا غافِلين ) (٣) حيث إنّه سبحانه كلّفهم بالشهادة على ربوبيته فأجابوا بقولهم : بلى.

والاستدلال واه جداً.

أمّا الآية الأُولى : فلأنّها بصدد بيان انّ إرادة اللّه سبحانه نافذة في كلّ شيء ممكن ، وانّها إذا تعلّقت بتحقّق شيء ووجوده ، يتحقّق فوراً بلا تريث وتربّص لا انّ هناك خطاباً لفظياً بلفظة « كن » ومخاطباً واقعياًً حتّى يكون دليلاً للحنابلة ، هذا وقد فسّر الإمام علي عليهالسلام الآية المباركة بقوله : « يقول لمن أراد كونه ، كن ،

__________________

١. كفاية الأُصول : ١ / ٣٥٥.

٢. يس : ٨٢.

٣. الأعراف : ١٧٢.

فيكون ، لا بصوت يُقْرع ولا بنداء يُسمع ، وإنّما كلامه فعل منه أنشأه ومثّله ولم يكن من قبل ذلك كائناً ». (١)

وأمّا الآية الثانية : فليس الاستشهاد والشهادة بلسان القال وإنّما هو بلسان الحال ، وإنّ كلّ إنسان إذا صار بشراً سوياً يشهد بفطرته على توحيده ، وبصنعه على حكمته سبحانه ، ولذلك يقول شيخ المفسرين الإمام الطبرسي في تفسير الآية :

المراد بالآية انّ اللّه سبحانه أخرج بني آدم من أصلاب آبائهم إلى أرحام أُمّهاتهم ثمّ رقاهم درجة بعد درجة ، وعلقة ثمّ مضغة ، ثمّ أنشأ كلاً منهم بشراً سوياً ، ثمّ حياً مكلّفاً ، وأراهم آثار صنعه ، ومكّنهم في معرفة ، دلائله حتّى كأنّه أشهدهم وقال لهم : ( ألست بربّكم فقالوا بلى ) هذا يكون معنى أشهدهم على أنفسهم دلّهم بخلقه على توحيده.

وإنّما أشهدهم على أنفسهم بذلك لما جعل في عقولهم من الأدلّة الدالّة على وحدانيته وركّب فيهم من عجائب خلقه وغرائب صنعته وفي غيرهم ، فكأنّه سبحانه بمنزلة المُشْهِد لهم على أنفسهم ، فكانوا في مشاهدة ذلك وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده اللّه وتعذر امتناعهم منه بمنزلة المعترف المقر ، وإن لم يكن هناك إشهاد صورة وحقيقة نظير ذلك قوله تعالى : ( فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) وإن لم يكن منه سبحانه قول ولا منها جواب. (٢)

إلى هنا تبين انّ تكليف المعدوم بالبعث والزجر الفعليين ممّا لا يصدر من الإنسان المريد.

٢. جعل التكليف الإنشائي للموجودين والغائبين والمعدومين ، وإلى هذا

__________________

١. نهج البلاغة ، الخطبة ١٧٩.

٢. مجمع البيان : ٢ / ٤٩٨.

القسم ينظر قول المحقّق الخراساني : نعم هو بمعنى مجرّد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر ولا استحالة فيه أصلاً ، فانّ الإنشاء خفيف المؤونة ، فالحكيم تبارك وتعالى ينشأ على وفق الحكمة والمصلحة ، ويطلب شيئاً قانوناً من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعلياً بعد ما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر. (١)

يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ الإنشاء وإن كان خفيف المؤونة لكن فيما إذا كان له معنى متصوّر ، والمعدوم ليس من أفراد الناس حتّى يكون محكوماً بحكم إنشائي وإيقاعي ، وإنّما يتصور الحكم الفعلي أو الإنشائي فيما إذا كان المكلّف موجوداً ، فتارة يكون الحكم في حقّه فعلياً وأُخرى إنشائياً ، وأمّا إذا لم يكن منه أي أثر وأي ميز فكيف يمكن أن يحكم على المعدوم والمجهول المطلق بحكم وقد اشتهر قولهم : « المجهول المطلق لا يمكن الإخبار عنه » ، وما استشهد في كلامه من الوقف على البطون المتعددة المتلاحقة سوف يوافيك انّ كيفية الوقف بشكل آخر.

وثانياً : أنّ الحكم الإنشائي الصادر لا لغرض البعث ، بل لغاية التحسّر والتضجّر ، لا يصير فعلياً عند تحقّق الموضوع والصادر لغاية البعث لا يتعلّق بالمعدوم ويكون لغواً.

٣. إنشاء الحكم مقيداً بوجود المكلّف وكونه جامعاً للشرائط ، وإليه أشار المحقّق الخراساني بقوله :

وأمّا إذا أنشأ مقيداً بوجود المكلّف ووجدانه للشرائط فإمكانه بمكان من الإمكان. (٢)

__________________

١. كفاية الأُصول : ١ / ٣٥٥.

٢. كفاية الأُصول : ١ / ٣٥٦.

وهذا الوجه هو المصحّح لشمول الخطابات الشفاهية للغائبين والمعدومين لكن بتقرير يتوقّف بيانه على توضيح أقسام القضايا من حيث الموضوع ، فنقول :

تقسم القضايا من حيث الموضوع إلى ذهنية وخارجية وحقيقية.

أمّا الذهنية فهي عبارة عمّـا إذا حكم على موضوع في الذهن ، وهو على قسمين :

تارة يكون على وجه يمتنع عليه الوجود في الخارج ، كقولنا : اجتماع النقيضين محال.

وأُخرى لا يمتنع ، وإن كان غير موجود بالفعل ، كقولنا : بحر من زيبق بارد أو جبل من الذهب لامع ، فانّ الموضوع في القضيتين ليس له وجود إلا في الذهن وإن أمكن وجوده في الخارج.

فإن قلت : ما الفرق بين الذهنية والطبيعية حيث إنّ للقضايا تقسيماً آخر باعتبار حالات الموضوع ، فتنقسم إلى : شخصية كقولنا زيد قائم ، وطبيعية كما إذا كان الحكم على الماهية بما هي هي ، مثل قولنا : الإنسان نوع أو الإنسان كلّي.

قلت : الفرق بينهما انّ الموضوع في الطبيعية هي الماهية من دون نظر إلى الخارج ، ولذلك قلنا : إنّ الموضوع الماهية بما هي هي ، وهذا بخلاف الذهنية ، فإنّ الحكم فيها على الموجود في الذهن بما انّه يحكي عن الخارج ولو بالامتناع أو عدم الوجود ، كما في المثالين : اجتماع النقيضين محال أو بحر من زيبق بارد.

وأمّا الخارجية والحقيقية فهما يشتركان في أنّ الحكم في كلتا القضيتين على العنوان لا على الافراد ، غير أنّ العنوان في إحدى القضيتين على وجه لا ينطبق إلا على الافراد الموجودة حين التكلّم بخلاف الأُخرى ، فإنّ العنوان فيها ذو قابلية

يصلح أن ينطبق على الافراد الموجودة عبر الزمان من غير فرق بين موجود حال التكلّم أو موجود بعده.

وبعبارة أُخرى : يشتركان في أنّ الحكم على العنوان لا على الخارج. ويفترقان في أنّ العنوان في القضية الخارجية له ضيق ذاتي لا ينطبق إلا على الأفراد الموجودة في زمان التكلم ، كما إذا قال : قُتِلَ مَنْ في العسكر ونُهِب ما في الدار ، فانّ الإخبار عن القتل والنهب في الزمان الماضي لا ينطبق إلا على الموجود في ظرف التكلّم بخلاف العنوان في القضية الحقيقية ، فإنّ له مرونة على وجه ينطبق على الافراد الموجودين عبر القرون فالحكم ـ بما له بقاء في عالم الاعتبار ـ محمول على العنوان الذي ينطبق على مصاديقه بالتدريج.

إذا عرفت ذلك فلا مانع من القول بشمول الحكم لعامّة مصاديق العنوان طول الزمان على وجه القضية الحقيقية ، كما إذا قال سبحانه : ( وللّه على النّاس حجّ البَيت ) فالتكليف متعلّق بالعنوان وهو الناس ، ولكنّه على وجه يتكثّر أفراده ومصاديقه طول الزمان ، فللموضوع استمرار لوجود مصداق بعد مصداق ويتبعه الحكم في استمراره.

نعم كلّ ذلك ـ كما قلنا ـ رهن بقاء الحكم في وعاء من الأوعية ولو في عالم الاعتبار كما هو مفهوم الخاتمية ، ومعنى ذلك أنّ لأحكامه سبحانه وجوداً وبقاءً عبر الزمان متعلّق بالعناوين المتكثرة مصداقاً ووجوداً.

وبهذا يعلم حال الوقف للبطون اللاحقة ، فإنّ الوقف على عنوان الأولاد وللعنوان قابلية للتكثّر من حيث الافراد طول الزمان وللحكم بقاء في عالم الاعتبار فكلّما توفرت الأفراد استتبعته الأحكام.

فتلخص ممّا ذكرنا :