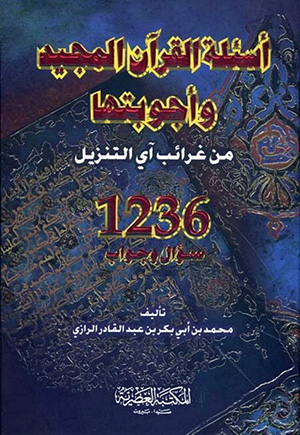

محمّد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي

الموضوع : القرآن وعلومه

الناشر: المكتبة العصريّة للطباعة والنشر

الطبعة: ١

ISBN: 9953-34-026-9

الصفحات: ٤٠٨

[١١٨] فإن قيل : كيف قال ، هنا : (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) [آل عمران : ١٣٥] وقال ، في موضع آخر : (وَإِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) [الشورى : ٣٧] ؛ وقال : (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا) [الجاثية : ١٤]؟

قلنا : معناه ومن يستر الذنوب من جميع الوجوه إلّا الله ، ومثل هذا الغفران لا يوجد إلّا من الله.

[١١٩] فإن قيل : كيف قال : (أَفَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ) [آل عمران : ١٤٤] ؛ وهلّا اقتصر على قوله : (أَفَإِنْ ماتَ) ؛ وكان القتل يدخل فيه ، فإنه موت؟

قلنا : القتل وإن كان موتا ، لكن إذا أطلق الميّت في العرف لا يفهم منه المقتول ؛ فلذلك عطف أحدهما على الآخر.

[١٢٠] فإن قيل : كيف قال : (وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ) [آل عمران : ١٦١] ؛ وقال ، في موضع آخر : (وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) [الأنعام : ٩٤].

قلنا : معناه يأتي به مكتوبا في ديوانه ؛ أو يأتي به حاملا إثمه. ومعنى فرادى منفردين عن الأموال والأهل ؛ أو عن الشّركاء في الغيّ ؛ أو عن الآلهة المعبودة من دون الله. وتمام الآية يشهد للكلّ.

[١٢١] فإن قيل : قد جاء في الصحيحين ، عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم أنّ الغالّ يأتي يوم القيامة حاملا عين ما غلّه على عنقه صامتا كان أو ناطقا ؛ هذا معنى الحديث ، فاندفع الجواب.

قلنا : على هذا يكون المراد بالآية الأخرى فرادى عن مال وأهل يعتزّون بهما ، ويستنصرون ؛ ويشهد بصحته تمام الآية.

[١٢٢] فإن قيل : كيف قال : (هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللهِ) [آل عمران : ١٦٣] والعبيد ليسوا نفس الدرجات؟

قلنا : فيه إضمار تقديره : هم ذوو درجات أو أهل درجات ؛ فحذف المراد لعدم الإلباس.

وقيل : المراد بالدرجات الطّبقات ؛ فلا يكون فيه إضمار ، معناه أنّهم طبقات عند الله متفاوتون كتفاوت الدّرجات.

[١٢٣] فإن قيل : كيف يجعل لكلّ الفريقين درجات ، وأحد الفريقين لهم دركات لا درجات؟

قلنا : الدّرجات تستعمل في الفريقين ؛ بدليل قوله تعالى ، في سورة الأحقاف ، بعد ذكر الفريقين : (وَلِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا) [الأنعام : ١٣٢] وتحقيقه أنّ بعض

أهل النار أخفّ عذابا ، فمكانه فيها أعلى ؛ وبعضهم أشدّ عذابا ، ومكانه فيها أسفل.

ولو سلّم اختصاص الدّرجات بأهل الدرجات ، كان قوله : «هم درجات» راجعا إليهم خاصّة ، تقديره : أفمن اتّبع رضوان الله ، وهم درجات عند الله ، (كَمَنْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ) [آل عمران : ١٦٢] ، وهم دركات! إلّا أنّه حذف البعض لدلالة المذكور عليه.

[١٢٤] فإن قيل : (الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياءُ) [آل عمران : ١٨١] كانوا في زمن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قالوا ذلك لمّا سمعوا قوله تعالى : (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً) [البقرة : ٢٤٥] فكيف قال : (سَنَكْتُبُ ما قالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِياءَ) [آل عمران : ١٨١] أي ونكتب قتلهم الأنبياء ، وهم لم يقتلوا نبيّا قط؟

قلنا : لمّا رضوا بقتل أسلافهم الأنبياء ، كأنهم باشروا ذلك ؛ فأضيف إليهم. وقد تكرر هذا المعنى في القرآن كثيرا.

[١٢٥] فإن قيل : كيف قال : (وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) [آل عمران : ١٨٢] وظلّام صيغة مبالغة من الظلم ؛ ولا يلزم من نفي الظلّام نفي الظّالم ؛ وعلى العكس يلزم. فهلّا قال : ليس بظالم ليكون أبلغ في نفي الظلم عن ذاته المقدّسة؟

قلنا : صيغة المبالغة جيء بها لكثرة العبيد ، لا لكثرة الظّلم ؛ كما قال الله تعالى : (وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً) [الكهف : ٤٩] وقال : (عالِمُ الْغَيْبِ) [الأنعام : ٧٣] و (عَلَّامُ الْغُيُوبِ) [التوبة : ٧٨]. لمّا أفرد المعمول لم يأت بصيغة المبالغة. ونظيره قولهم : زيد ظالم لعبده ، وعمرو ظلّام لعبيده ؛ فهما في الظّلم سيّان. وكذلك قال الله تعالى : (مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) [الفتح : ٢٧] ، فشدّد لكثرة الفاعلين لا لتكرار الفعل. أو الصيغة هنا للنّسب ، أي لا ينسب إليه ظلم ؛ فالمعنى ليس بذي ظلم.

الثاني : أنّ العذاب من العظيم القدر الكثير العدل ، لو لا سبق الجناية ، يكون أفحش وأقبح من الظلم ممّن ليس عظيم القدر كثير العدل. فيطلق عليه اسم الظلّام باعتبار زيادة قبح الفعل منه ، لا باعتبار تكرره.

فحاصله ، أنّ صيغة المبالغة تارة تكون باعتبار زيادة ذات الفعل ، وتارة باعتبار صفته. ففعل الظلم لو وجد من الله تعالى وتقدس لكان أعظم من ألف ظلم يوجد من عبيده ؛ باعتبار زيادة وصف القبح ؛ ونظيره قوله تعالى : (وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً) [الأحزاب : ٧٢] على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.

[١٢٦] فإن قيل : في قوله تعالى : (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ) [آل عمران : ١٨٤] من حقّ الجزاء أن يتعقّب الشّرط ، وهذا سابق له؟

قلنا : جواب الشّرط محذوف ، إذ لا يصلح قوله : (فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ)

[آل عمران : ١٨٤] ، جوابا ؛ لأنه سابق عليه. ومعناه : وإن يكذبوك فتأسّ بتكذيب الرّسل قبلك ، وضعا للسّبب ، وهو تكذيبهم ، موضع المسبّب ، وهو التأسي بهم.

[١٢٧] فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى : (وَلا تَكْتُمُونَهُ) ، في قوله : (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ) [آل عمران : ١٨٧] ، والأوّل مغن عن الثّاني؟

قلنا : معناه ليبيّننّه في الحال ، ويدومون على ذلك البيان ولا يكتمونه ، في المستقبل.

الثاني : أن الضّمير الأوّل للكتاب ، والثاني لنعت النبيّ صلىاللهعليهوسلم وذكره ، فإنّه قد سبق ذكر النبيّ صلىاللهعليهوسلم قبيل هذا.

[١٢٨] فإن قيل : متى بيّنوا الكتاب لزم من بيانه بيان صفة النبيّ صلىاللهعليهوسلم وذكره ؛ لأنّه من جملة الكتاب الّذي هو التّوراة والإنجيل ؛ فقوله ، بعد ذلك ، ولا يكتمونه تكرار.

قلنا : على هذا يكون تأكيدا.

[١٢٩] فإن قيل : كيف قال : (رَبَّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ) [آل عمران : ١٩٢] ، وقال : في موضع آخر : (يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) [التحريم : ٨٨] ؛ ويلزم من هذا أن لا يدخل المؤمنين النار كما قالت المعتزلة والخارجيّة؟

قلنا : أخزيته بمعنى أذللته وأهنته ، من الخزي وهو الذلّ والهوان ؛ وقوله : (يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) [التحريم : ٨٨] من الخزاية وهي النكال والفضيحة.

فكل من يدخل النار يذلّ. وليس كل من يدخلها ينكّل به ويفضح. أو المراد بالآية الأولى إدخال الإقامة والخلود ، لا إدخال تحلّة القسم المدلول عليها بقوله تعالى : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) [مريم : ٧١]. أو إدخال التّطهير الّذي يكون لبعض المؤمنين ، بقدر ذنوبهم.

وقيل : إن قوله تعالى : (يَوْمَ لا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ) [التحريم : ٨٨] كلام مبتدأ غير معطوف على ما قبله.

__________________

[١٢٩] تحلة القسم : أي ما ينحل به القسم (أي اليمين). وذهب الأكثر إلى أن المراد بذلك قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها) [مريم : ٧١] ؛ ويشكل بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء والصالحين والقصّر ، الخ. فقيل ، في توجيهه ، إن من كان من هؤلاء لا يدخل النار للعقاب ؛ بل يمرّ بها مجتازا (لمجرد تحليل قسمه تعالى) ، وهو مشكل. والأصوب ما ذهب إليه البعض من أنه لم يعن به قسما معينا ، وإنما هو كناية عن المبالغة في التقليل ، وهو ما يناسب استعمال هذه العبارة التي جرت مجرى المثل.

ولعل كلام المصنف ناظر إلى ما روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم : «لا يموت للرجل ثلاثة من الأولاد فتمسّه النار إلّا تحلة القسم» والحديث أخرجه مالك في الموطأ ، حديث ٥٥٤ ، والبخاري ، حديث ٦٦٥٦ ، ومسلم والترمذي والنسائي.

[١٣٠] فإن قيل : كيف قال : (سَمِعْنا مُنادِياً) [آل عمران : ١٩٣] ، والمسموع نداء المنادي لا نفس المنادي؟

قلنا : لما قال مناديا ينادي ، صار تقديره : نداء مناد ، كما يقال : سمعت زيدا يقول كذا ، أي سمعت قول زيد ، فمناديا مفعول سمع ، وينادي حال دالّة على محذوف مضاف للمفعول.

[١٣١] فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى : (رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتِنا) [آل عمران : ١٩٣] وتكفير السيئات داخل في غفران الذّنوب؟

قلنا : المعنى مختلف ؛ لأنّ الغفران مجرد فضل ، والتكفير محو السيئات بالحسنات.

[١٣٢] فإن قيل : ما فائدة قولهم : (وَتَوَفَّنا مَعَ الْأَبْرارِ) [آل عمران : ١٩٣] ؛ مع أنّهم لا ينفعهم توفّيهم مع الأبرار ؛ بل النافع لهم كونهم من الأبرار ؛ سواء توفّاهم معهم ، أو قبلهم ، أو بعدهم؟

قلنا : معناه وتوفّنا مخصوصين بصحبتهم معدودين في جملتهم ، كما يقال :

أعطاني الأمير مع أصحاب الخلع والجوائز ، أي جعلني من جملتهم ؛ وإن تقدّم إعطاؤه عنهم أو تأخّر.

[١٣٣] فإن قيل : كيف قال : (وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُسُلِكَ) [آل عمران : ١٩٤] ، أي على لسان رسلك. دعوه بإنجاز الوعد ، مع علمهم ، وقولهم ، أيضا : إنه لا يخلف الميعاد؟

قلنا : الوعد من الله تعالى على ألسنة الرّسل للمؤمنين عامّ ، يحتمل أن يراد به الخصوص ، كما في أكثر عمومات القرآن ؛ فسألوا الله تعالى أن يجعلهم من الدّاخلين في حكم الوعد.

الثاني : أنهم سألوا تعجيل النصر الّذي وعدوا ؛ فإنه تعالى وعدهم النصر على أعدائهم ، غير موقّت بوقت خاصّ.

[١٣٤] فإن قيل : كيف يجوز أن يغترّ الرسول بنعم الذين كفروا حتّى نهي عن الاغترار ، بقوله تعالى : (لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ) [آل عمران : ١٩٦] ، أي تصرّفهم فيها بالتجارات متنعّمين؟

قلنا : معناه لا يغرنّكم أيّها المؤمنون ، فإن رئيس القوم ومقدّمهم يخاطب بشيء ، والمراد به أتباعه وجماعته.

الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مغترّ بحالهم ؛ فقيل له ذلك تأكيدا

وتثبيتا على الدّوام عليه ، كما قيل له : (فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ) [القصص : ٨٦] (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) [الأنعام : ١٤] (فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ) [القلم : ٨].

[١٣٥] فإن قيل : كيف ينهى عن التّقلّب وهو ممّا ليس ينهى عنه؟

قلنا : معناه لا تغترّ بتقلّبهم ، فيكون تقلّبهم قد غرّك ، وهذا من تنزيل السبب منزلة المسبّب ؛ لأنّ تقلّبهم لو غرّه لاغترّ به ، فمنع السبب ، وهو غرور تقلبهم إياه ، ليمتنع المسبّب ، وهو اغتراره بتقلّبهم.

[١٣٦] فإن قيل : كيف قال : (لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ) [آل عمران : ١٩٦] ؛ ولم يقل لا يغرنك نعمهم وأموالهم ؛ والذي يحتمل أن يغرّ الرّسول والمؤمنين النعم والأموال لا التقلب في البلاد؟

قلنا : المراد بتقلّبهم تصرّفهم في التّجارات والنعم ، والتّلذّذ بالأموال ؛ والفقير إنّما يتألّم ، وينكسر قلبه ، إذا رأى الغنيّ يتقلّب في النعمة ، ويتمتع بها ، فلذلك ذكر التقلّب. وقيل : معناه لا يغرنّك تقلّبهم في المعاصي ، غير مأخوذين بذنوبهم.

[١٣٧] فإن قيل : كيف قال : (أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ) [آل عمران : ١٩٩] ؛ مع أنّ قوله : (لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) موضع البشارة بالثّواب ؛ وسرعة الحساب إنّما تذكر في موضع التّهديد والعقاب؟

قلنا : معناه لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ، خوفا من حسابه ، فإنّه سريع الحساب ؛ فهو راجع إلى ما قبله.

سورة قصة النساء

[١٣٨] فإن قيل : قوله تعالى : (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها) [النساء : ١] إذا كانت حوّاء مخلوقة من آدم ، ونحن مخلوقون منه أيضا ، تكون نسبة حواء إلى آدم نسبة الولد ؛ لأنها متفرعة منه ، فتكون أختا لنا لا أمّا.

قلنا : قال بعض المفسرين : «من» لبيان الجنس لا للتبعيض ، معناه : وخلق من جنسها زوجها ، كما في قوله تعالى : (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) [التوبة : ١٢٨] الثاني : وهو الّذي عليه الجمهور أنّها للتّبعيض ؛ ولكنّ خلق حوّاء من آدم لم يكن بطريق التوليد ، كخلق الأولاد من الآباء ؛ فلا يلزم منه ثبوت البنتية والأختية فيها.

[١٣٩] فإن قيل : كيف قال : (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) [النساء : ٤] ، واليتيم لا يعطى ماله حتّى يبلغ اتّفاقا؟

قلنا : المراد به إذا بلغوا ؛ وإنّما سمّوا يتامى لقرب عهدهم بالبلوغ ، باعتبار ما كان ، كما تسمّى الناقة عشراء بعد الوضع ، وقد يسمّى البالغ يتيما باعتبار ما كان ، كما يسمّى الحي ميتا والعنب خمرا ، باعتبار ما يكون. قال الله تعالى : (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) [الزمر : ٣٠]. وقال : (إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً) [يوسف : ٣٦]. ومنه قولهم للنّبيّ عليه الصلاة والسلام ، بعد ما نبّأه الله : يتيم أبي طالب.

[١٤٠] فإن قيل : أكل مال اليتيم حرام وحده ، ومع أموال الأوصياء ؛ فلم ورد النهي مخصوصا عن أكله معها ، لقوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ) [النساء : ٢] أي معها؟

قلنا : لأنّ أكل مال اليتيم ، مع الاستغناء عنه ، أقبح ؛ فلذلك خصّ بالنّهي.

ولأنّهم كانوا يأكلونه ، مع الاستغناء عنه. فجاء النهي على ما وقع منهم.

[١٤١] فإن قيل : لمّا قال : (مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ) [النساء : ٧] ، دخل

__________________

[١٣٩] عشراء : هي من النوق التي مضى لحملها عشرة أشهر أو ثمانية. وتطلق على كل من في بطنها حمل من الحيوان.

فيه القليل والكثير ؛ فما فائدة قوله : (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) [النساء : ٧]؟

قلنا : إنما قال ذلك على جهة التأكيد والإعلام أنّ كلّ تركة تجب قسمتها ، لئلّا يتهاون بالقليل من التّركات ويحتقر ؛ فلا يقسم ، وينفرد به بعض الورثة.

[١٤٢] فإن قيل : كيف قال : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء : ١١] ؛ مع أنه لو كان الولد بنتا فللأب الثلث؟

قلنا : الآية وردت لبيان الفرض دون التّعصيب ؛ وليس للأب مع البنت بالفرض إلّا السدس.

[١٤٣] فإن قيل : كيف قطع على العاصي الخلود في النار بقوله : (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها) [النساء : ١٤]؟

قلنا : أراد به من يعص الله بردّ أحكامه وجحودها ، وذلك كفر ؛ والكافر يستحق الخلود في النار.

[١٤٤] فإن قيل : كيف قال : (حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) [النساء : ١٥] والتّوفي والموت بمعنى واحد ؛ فصار كأنّه قال : حتّى يميتهن الموت؟

قلنا : معناه حتّى يتوفّاهنّ ملائكة الموت.

الثّاني : معناه : حتّى يأخذهنّ ملائكة الموت ، وتتوفّى أرواحهنّ.

[١٤٥] فإن قيل : كيف قال : (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ) [النساء : ١٧] ، ولم يقل : إنّما التّوبة على العبد ؛ مع أنّ التّوبة واجبة على العبد؟

قلنا : معناه إنّما قبول التّوبة على الله بحذف المضاف.

الثاني : أنّ معنى التّوبة من الله رجوعه على العبد بالمغفرة والرّحمة ، لأنّ التّوبة في اللّغة الرّجوع.

[١٤٦] فإن قيل : كيف قال : (بِجَهالَةٍ) [النساء : ١٧] ، ولو عمله بغير جهالة ، ثم تاب ، قبلت توبته؟

قلنا : معناه بجهالة بقدر قبح المعصية وسوء عاقبتها ، لا بكونها معصية وذنبا ، وكلّ عاص جاهل بذلك حال مباشرة المعصية ، معناه أنّه مسلوب كمال العلم به ، بسبب غلبة الهوى ، وتزيين الشّيطان.

[١٤٧] فإن قيل : كيف قال : (ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ) [النساء : ١٧] ، مع أنهم لو تابوا بعد الذّنب ، من بعيد ، قبلت توبتهم؟

قلنا : ليس المراد بالقريب مقابل البعيد إذ حكمهما واحد ؛ بل معناه قبل معاينة

سلطان الموت ، كذا قاله ابن عباس ، رضي الله عنهما ، بقرينة قوله : (حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ) [النساء : ١٨].

[١٤٨] فإن قيل : كيف قال : (وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً) [النساء : ٢٠] الآية ؛ مع أنّ حرمة الأخذ ثابتة ، وإن لم يكن قد أعطاها المهر ؛ بل كان في ذمّته ، أو في يده؟

قلنا : المراد بالإيتاء الضّمان والالتزام ، كما في قوله تعالى : (إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ) [البقرة : ٢٣٣] أي ما غنمتم والتزمتم.

[١٤٩] فإن قيل : كيف قال : (أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً) [النساء : ٢٠] ، وأخذ مهر المرأة ظلم وليس ببهتان ؛ لأنّ البهتان الكذب؟

قلنا : ابن عباس وابن قتيبة قالا : المراد بالبهتان الظّلم. وقال الزّجّاج : المراد به الباطل. والمشهور في كتب اللّغة أنّ البهتان أن يقول الإنسان على غيره ما لم يفعله.

قالوا : فالمراد به أنّ الرّجل ربما رمى امرأته بتهمة ليتوصّل بذلك إلى أن يأخذ منها مهرها ويفارقها. وقيل : المراد به إنكاره أن لها مهرا في ذمّته.

[١٥٠] فإن قيل : كيف قال : (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ، وَلا تَنْكِحُوا) [النساء : ٢٢] ؛ نهى عن الفعل المستقبل ، وإلّا ما قد سلف ماض ، فكيف يصحّ استثناء الماضي من المستقبل؟

قلنا : قيل إنّ إلّا ، هنا بمعنى بعد ، كما في قوله : (لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولى) [الدخان : ٥٦]. وقيل : هو استثناء من محذوف تقديره : فإنّكم تعذّبون به ، إلّا ما قد سلف. وقيل : فيه تقديم وتأخير ، تقديره : إنّه كان فاحشة إلّا ما قد سلف.

[١٥١] فإن قيل : كيف قال : (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) [النساء : ٢٢] بلفظ الماضي ، مع أنّ نكاح منكوحة الأب فاحشة في الحال وفي الاستقبال إلى يوم القيامة.

قلنا : كان تارة تستعمل للماضي المنقطع كقوله : كان زيد غنيّا ، وكان الخزف

__________________

[١٤٩] ابن قتيبة : هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. ولد سنة ٢١٣ ه واختلف في تاريخ وفاته ، فقيل : كانت في ٢٧٠ ه ، وقيل : ٢٧١ ه. وقيل : ٢٧٦ ه. وهو نحوي لغوي. روى عن إسحاق بن راهويه وأبي حاتم السجستاني وأبي إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان (يرجع نسبه إلى زياد بن أبيه). من مؤلفاته : المعارف ، أدب الكاتب ، غريب القرآن الكريم ، غريب الحديث ، عيون الأخبار ، إصلاح الغلط ، مشكل القرآن ، كتاب القراءات وغيرها.

[١٥١] البيت في ديوان الهذليين ٣ / ٩٢.

طينا ، وتارة تستعمل للماضي المستمر المتّصل للحال ، كقول أبي جندب الهذلي :

|

وكنت إذا جاري دعا لمضوفة |

|

أشمّر حتّى ينصف الساق مئزري |

أي وإنّي الآن ، لأنّه إنّما يتمدح بصفة ثابتة له في الحال ، لا بصفة زائلة ذاهبة.

والمضوفة بالفاء : الأمر الّذي يشفق منه ، والقاف تصحيف. ومنه قوله تعالى : (وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً) [الأحزاب : ٤٠ ، ٢٧]. وما أشبه ذلك.

وما نحن فيه من هذا القبيل ؛ وسيأتي الكلام في كان ، بعد هذا ، إن شاء الله ، في قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) [النساء ؛ ١٠٣].

[١٥٢] فإن قيل : كيف قال : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) [النساء : ٢٣] ؛ قيّد التّحريم بكون الرّبيبة في حجر زوج أمّها ، والحرمة ثابتة مطلقا ، وإن لم تكن في حجره؟

قلنا : أخرج ذلك مخرج العادة ، والغالب لا مخرج الشّرط والقيد ؛ ولهذا اكتفى في موضع الإحلال بنفي الدّخول ، في قوله تعالى : (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) [النساء : ٢٣] ، فتأمل.

[١٥٣] فإن قيل : لمّا قال : (مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) [النساء : ٢٣] ، ثم قال في آخر الآية : (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) [النساء : ٢٤] ، علم من مجموع ذلك أنّ الرّبيبة لا تحرم إذا لم يدخل بأمّها ؛ فما فائدة قوله : (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) [النساء : ٢٣].

قلنا : فائدته أن لا يتوهّم أن قيد الدّخول خرج مخرج العادة والغالب لا مخرج الشّرط كما في الحجر.

[١٥٤] فإن قيل : كيف قال ، في نكاح الإماء : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ) [النساء : ٢٣] ؛ والمهر ملك المولى ؛ وإنّما يجب تسليمه إلى المولى لا إلى الأمة؟

قلنا : لمّا كانت الأمة وما في يدها ملك المولى ، كان أداؤه إليها كأدائه إلى المولى.

الثاني : أنّ معناه : وآتوا مواليهنّ أجورهنّ ، بطريق حذف المضاف.

[١٥٥] فإن قيل : كيف قال : (ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) [النساء : ٢٥] ؛ وجوزا نكاح الأمة ثابت من غير خوف العنت عند بعض العلماء؟

قلنا : فيه إضمار ، تقديره : ذلك أصوب وأصلح لمن خشى العنت منكم. فيكون شرطا لما هو الأرشد والأصلح ، كما في قوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) [النور : ٣٣].

[١٥٦] فإن قيل : كيف قال : (يُرِيدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ) [النساء : ٢٦] والإرادة إنّما تقرن بأن يقال : يريد أن يفعل ، وقال الله تعالى : (يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ) [النساء : ٢٨]؟

قلنا : قد ورد في الكتاب العزيز اللّام بمعنى أنّ كثيرا ؛ قال الله تعالى : (وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ) [الشورى : ١٥]. وقال الله تعالى : (وَأُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) [الأنعام : ٧١] ، وقال تعالى ، في موضع آخر : (يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا) [الصف : ٨] ، فكذلك هذا.

[١٥٧] فإن قيل : كيف خصّ التّجارة بالذّكر ، في قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) [النساء : ٢٩] ؛ مع أنّ الهبة ، والصدقة ، والوصيّة ، والضّيافة ، وغيرها ، تقتضي الحلّ أيضا ، كالتجارة؟

قلنا : إنّما خصّها بالذّكر ، لأنّ معظم تصرّف الخلق في الأموال إنّما هو بالتّجارة ؛ أو لأنّ أسباب الرّزق أكثرها متعلق بها.

[١٥٨] فإن قيل : قوله تعالى : (لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ) [النساء : ٤٢] ، قالوا : معناه أنّهم يتمنون أن يجعلوا يوم القيامة ترابا ، كما جاء في آخر سورة النبأ ؛ وظاهر اللفظ يعطي أنّهم يتمنون أن تجعل الأرض مثلهم ناسا ، كما تقول : سوّيت زيدا بعمرو ، ومعناه جعلت زيدا وهو المسوى مثل عمرو هو المسوى به.

قلنا : قولهم سويت هذا بهذا له معنيان :

أحدهما : إجراء حكم الثاني على الأوّل ، كقولك سويت زيدا بعمرو ؛ وكما تقول ساويت.

والثاني : أن يكون المسوى مفعولا والمسوى به آلة ، كقولك : سويت القلم بسكين ، والثوب بالمقراض ؛ بمعنى أصلحته به. قلنا : فقوله : (لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ) [النساء : ٤٢] يحتمل وجهين : أن يكون بمعنى ساويت ويكون من المقلوب ، أي لو يسوون بالأرض بجعلهم ترابا ، كقوله تعالى : (لَتَنُوأُ) [القصص : ٧٦] قوله : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) [المائدة : ٦] ؛ في قول من لم يجعل الباء زائدة ، كقولهم : أدخلت الخاتم في إصبعي ونحوه ، وأن يكون بمعنى الآلة. معناه : ودّوا لو تمهّد بهم الأرض وتوطّد ، بأن يجعلوا ترابا ، ويبثوا في وهادها وحضيضها ، لتساوي بقاعها وآكامها ، وقوله تعالى : (لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً) [طه : ١٠٧] ، انخفاضا ولا ارتفاعا ، وإن كان يدلّ على أنّ الأرض يوم القيامة متساوية السطوح ، فجعلها متساوية السطوح إن كان قبل البعث ، فإذا بعث الموتى من قبورهم خلت منهم قبورهم وحفرهم فحصل في الأرض تفاوت ، وإن كان بعد البعث فيجوز أن يكون هذا التّمني سابقا على جعلها متساوية السطوح.

[١٥٩] فإن قيل : قولنا هذا خير من ذلك يقتضي أن يكون في كلّ واحد منهما

خير حتّى يصحّ تفضيل أحدهما على الآخر ؛ لأنّ خيرا ، في الأصل ، أفعل تفضيل ؛ فكيف قال : (لَكانَ خَيْراً لَهُمْ وَأَقْوَمَ) [النساء : ٤٦] بعد ما سبق من قولهم في أول الآية؟

قلنا : المراد بالخير هاهنا الخير الّذي هو ضد الشرّ ، لا الّذي هو أفعل التفضيل ، كما تقول : في فلان خير.

[١٦٠] فإن قيل : كيف قال : (وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) [النساء : ٤٧] ، والمفعول مخلوق ، وأمر الله وقوله غير مخلوق؟

قلنا : ليس المراد بهذا الأمر ما هو ضدّ للنهي ؛ بل المراد به ما يحدث من الحوادث ، فإن الحادثة تسمّى أيضا أمرا ؛ ومنه قوله تعالى : (لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) [الطلاق : ١] ، وقوله : (أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً) [يونس : ٢٤].

[١٦١] فإن قيل : كيف قال : (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) [النساء : ٤٨] ؛ مع أنّ شرك الساهي والمكره والتّائب مغفور؟

قلنا : المراد به شرك غير هؤلاء المخصوص من عموم الآية بأدلة من خارج ؛ أو نقول قيد المشيئة متعلّق بالفعلين المنفي والمثبت ، كأنه قال : إن الله لا يغفر الشّرك لمن يشاء ، ويغفر ما دونه لمن يشاء.

[١٦٢] فإن قيل : هذه الآية تدلّ على أنّ غير الشّرك من الذّنوب لا يقطع بانتفاء مغفرته ؛ بل ترجى مغفرته ، وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) [النساء ، ١٦٨ ، ١٦٩] ، يدلّ على القطع بانتفاء المغفرة في الكفر والظلم وهما غير الشرك ، فكيف الجمع بينهما؟

قلنا : المراد بالظّلم هنا الشرك ، قال مقاتل : والشّرك يسمّى ظلما ؛ قال الله تعالى : (إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) [لقمان : ١٣] ، فكأنه قال : إن الذين أشركوا.

الثاني : أو قوله تعالى : (وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ) [النساء : ٤٨] ، ليس قطعا بالمغفرة لغير المشرك ، وهو تعليق للمغفرة له بالمشيئة ؛ ثمّ بيّن بالآية الأخرى أنّ الكافر ليس داخلا فيمن يشاء المغفرة له ؛ فيتعين دخوله فيمن لا يغفر له ؛ لأنّه لا واسطة بينهما.

الثالث : أنّه عام خصّ بالآية الثانية ، كما خصّ قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً) [الزمر : ٥٣] بالآية الأولى. ويؤيّد هذا إجماع الأمّة على أنّ الكافر والمشرك

__________________

[١٦٢] مقاتل : هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي ولاء ، البلخي. أحد مشاهير المفسرين. توفي بالبصرة سنة ١٥٠ ه. كان من القائلين بإثبات الصفات للباري ، على عكس أوائل المعتزلة ، حتى انتهى إلى التشبيه. وكان متروك الحديث. من مؤلفاته : التفسير الكبير ، الردّ على القدرية ، متشابه القرآن ، الخ.

سواء ، في عدم المغفرة والتّخليد في النار ، وقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها) [البينة : ٦].

[١٦٣] فإن قيل : كيف قال : (وَإِذْ نَجَّيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ) [النساء : ٤٩] ، ذمّهم على ذلك ، وقال أيضا : (فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى) [النجم : ٣٢] ، وقد زكّى النبيّ صلىاللهعليهوسلم نفسه فقال : «والله إنّي لأمين في السماء أمين في الأرض». ويوسف ، عليهالسلام ، قال : (اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ)؟.

قلنا : إنّما قال ذلك حين قال المنافقون : اعدل في القسمة ، تكذيبا لهم ؛ حيث وصفوه بخلاف ما كان عليه من العدل والأمانة. وأمّا يوسف ، عليهالسلام ، فإنّه إنّما قال ذلك ليتوصّل به إلى ما هو وظيفة الأنبياء ، وهو إقامة العدل وبسط الحقّ وإمضاء أحكام الله تعالى ؛ ولأنّه علم أنّه لا أحد ، في ذلك الوقت ، أقوم منه بذلك العمل ؛ فكان متعيّنا عليه ؛ فلذلك طلبه وأثنى على نفسه.

ومع ذلك كله ، فإنّه روي عن النبيّ ، عليه الصلاة والسلام ، أنّه قال : «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض ، لاستعمله من ساعته ؛ ولكنّه أخّر ذلك سنة».

[١٦٤] فإن قيل : كيف قال : (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ) [النساء : ٥١] إلى أن قال : (أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ) ، حصر لعنته فيهم ؛ لأن هذا الكلام للحصر ؛ وليست لعنة الله منحصرة فيهم ؛ بل هي شاملة لجميع الكفّار.

قلنا : قوله : (أُولئِكَ) إشارة إلى القائلين : (لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً) [النساء : ٥١] ؛ وهذا القول موجود من جميع الكفّار ، فكانت اللّعنة شاملة للجميع.

[١٦٥] فإن قيل : كيف قال : (كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا

__________________

[١٦٤] الجبت : هو الرذل والنذل الذي لا خير فيه ولا مروءة ترجى منه. ويطلق على كل ما يعبد من دون الله ويطاع جبت ، كحكام الجور والكهنة.

ـ الطاغوت : يقال لكل متعدّ ، ومتجاوز لحدّه ، أو لكل معبود من دون الله سبحانه. ويطلق على الواحد والجمع. ويقال لكل من يحرف الناس عن سبيل الحق طاغوت.

[١٦٥] البيت لم نقف على نسبته لقائل ، ويروى أيضا هكذا :

|

فما الناس بالنّاس الذين عهدتهم |

|

ولا الدّار بالدّار التي كنت أعرف |

الْعَذابَ) [النساء : ٥٦] ؛ أخبر أنّه يعذّب جلودهم الّتي لم تعص ، مكان الجلود العاصية ، وتعذيب البريء ظلم؟

قلنا : الجلود المجددة وإن عذبت فالألم بتعذيبها إنّما يحصل للقلوب ، وهي غير مجدّدة ؛ بل هي العاصية باعتقاد الشّرك ونحوه.

الثاني : أنّ المراد بتبديلها إعادة النضيج غير نضيج ، والجلود هي الجلود بعينها ؛ وإنّما قال غيرها باعتبار صفة النضيج وعدمه ، كما قال الله تعالى : (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ) [إبراهيم : ٤٨] ، وأراد تبديل الصفات ، لا تبديل الذات ، وكما قال الشاعر :

|

وما الناس بالنّاس الّذين عهدتهم |

|

وما الدّار بالدّار الّتي كنت أعهد |

[١٦٦] فإن قيل : كيف قال : (وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلاً) [النساء : ٥٧] ، وليس في الجنّة شمس ، ليكون فيها حرّ يحتاج بسببه إلى ظلّ ظليل أو غير ظليل؟

قلنا : هو مجاز عن المستقرّ المستلذ المستطاب ، جريا على المتعارف بين الناس ؛ لأنّ بلاد الحجاز شديدة الحرّ ؛ فأطيب ما عندهم موضع الظل ؛ فخاطبهم بما يعقلون ويفهمون ، كما قال عزوجل : (وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا) [مريم : ٦٢] وليس في الجنّة طلوع شمس ولا غروبها ، فيكون فيها بكرة وعشيا ؛ لكن ، لما كان في عرفهم تمام نعمة الغذاء وكمال وظيفته أن يكون حاضرا مهيأ في طرفي النهار عبّر عن حضوره وتهيئته بذلك.

[١٦٧] فإن قيل : كيف قال : (فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَداءِ وَالصَّالِحِينَ) [النساء : ٦٩] ، وهذا مدح لمن يطيع الله والرّسول ، وعادة العرب في صفات المدح الترقّي من الأدنى إلى الأعلى ، وهذا عكسه لأنّه نزول من الأعلى إلى الأدنى! قلنا : هذا ليس من الباب الذي ذكرتموه ؛ بل هو كلام المقصود منه الإخبار عن كون المطيعين لله ورسوله يكونون يوم القيامة مع الأشراف والخواص. ثمّ ، كأنّ سائلا سأل ، من الأشراف والخواص ، ففصّلوا له ، زيادة في الفائدة ، بعد تمام المعنى المقصود بالذّكر ، بقوله : (فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ) [النساء : ٦٩] ؛ وأتى في تفصيلهم بذكر الأشرف فالأشرف والأخصّ فالأخص ، إذ هو الغالب في تعديد الأشراف والخواص ، كما في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي

__________________

[١٦٦] ـ ما جاء به المصنف في الجواب فيه نظر ظاهر. وأقله في قوله : «لأن بلاد الحجاز شديدة الحرّ ، الخ» لأنه قد يقال ما بال من كانت بلادهم باردة ، بل شديدة البرودة؟! وكيف يستقيم جوابه والقرآن قد جاء للناس أجمعين وإن كان نزل بلغة العرب!

الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [النساء : ٥٩] ، وقوله : (شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) [آل عمران : ١٨] ، الآية. والدّليل على أنّ المراد من الآية الإخبار جملة لا تفصيلا ، أنّه لمّا علّم عباده أن يسألوه هذا المعنى أرشدهم إلى طلبه مجملا بقوله : (اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ) [الفاتحة : ٦ ، ٧].

[١٦٨] فإن قيل : كيف قال : (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً) [النساء : ٧٦] وقال ، في كيد النساء : (إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) [يوسف : ٢٨] ؛ ومعلوم أن كيد الشّيطان أعظم من كيد النسوان؟

قلنا : المراد أن كيد الشيطان ضعيف في جنب نصرة الله وحفظه لأوليائه المخلصين من عباده ، كما قال الله تعالى : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) [الحجر : ٤٢]. وقال : حكاية عن إبليس : (إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ) [الحجر : ٤٠]. والمراد بالآية الأخرى أنّ كيد النسوان عظيم بالنسبة إلى الرجال.

الثاني : القائل إنّ كيدكن عظيم هو عزيز مصر لا الله تعالى ، فلا تناقض ولا معارضة.

[١٦٩] فإن قيل : كيف عاب على المشركين والمنافقين قولهم : (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِكَ) [النساء : ٧٨] وردّ عليهم ذلك ، بقوله : (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ) [النساء : ٧٨] ؛ ثمّ قال ، بعد ذلك : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) [النساء : ٧٩] ، وأخبره بعين قولهم المردود عليهم؟

قلنا : قيل إنّ الثّاني حكاية قولهم ، أيضا ؛ وفيه إضمار ، تقديره : (فَما لِهؤُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً) [النساء : ٧٨] فيقولون : (ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ) [النساء : ٧٩] ، الآية.

وقيل معناه : ما أصابك أيها الإنسان من حسنة ، أي رخاء ونعمة ، فمن فضل الله ، وما أصابك من سيّئة ، أي قحط وشدّة ، فبشؤم فعلك ومعصيتك ، لا بشؤم محمّد ، عليه الصلاة والسلام ، كما زعم المشركون. ويؤيّده قوله تعالى : (وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ) [الشورى : ٣٠].

[١٧٠] فإن قيل : كيف قيل إنّ الشرّ والمعصية بإرادة الله ، والله تعالى يقول : (وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) [النساء : ٧٩].

قلنا : ليس المراد بالحسنة والسيئة الطاعة والمعصية ؛ بل القحط والرّخاء ، والنصر والهزيمة ، على ما اختلف فيه العلماء. ألا ترى أنّه قال : (ما أَصابَكَ) ، ولم يقل ما عملت من سيّئة.

[١٧١] فإن قيل : قوله تعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً) [النساء : ٨٢] ؛ السؤال فيه من وجهين :

أحدهما : أنّه يدلّ من حيث المفهوم على أنّ في القرآن اختلافا قليلا ، وإلّا لما كان للتقييد بوصف الكثرة فائدة ؛ مع أنّه لا اختلاف فيه أصلا.

الثاني : أنّه إنّما يدلّ عدم الاختلاف الكثير ، في القرآن ، على أنّه من عند الله ، أن لو كان كلّ كتاب من عند غير الله فيه اختلاف كثير ؛ وليس الواقع كذلك ؛ لأنّ المراد من الاختلاف : إمّا الكذب والتباين في نظمه ، وإما التناقض في معانيه ، أو التفاوت بين بعضه وبعضه ، من الجزالة والبلاغة والحكمة وكثرة الفائدة.

قلنا : الجواب عن السؤال الأوّل : أنّ التقييد بوصف الكثرة للمبالغة في إثبات الملازمة ، فكأنه قال : لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فضلا عن القليل ؛ لكنه من عند الله ، فليس فيه اختلاف كثير ولا قليل ، فكيف يكون من عند غير الله؟ فهذا هو المقصود من التقييد بوصف الكثرة ، لا أنّ القرآن مشتمل على اختلاف قليل. وعن السؤال الثاني : أنّ كلّ كتاب في فنّ من العلوم إذا كان من عند غير الله يوجد فيه اختلاف ما بأحد التفاسير المذكورة لا محالة يعرف ذلك بالاستقراء ؛ والقرآن جامع لفنون من علوم شتّى ؛ فلو كان من عند غير الله لوجد فيه بالنسبة إلى كل فنّ اختلاف ما ، فيصير مجموع الاختلاف اختلافا كثيرا.

[١٧٢] فإن قيل : كيف قال : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطانَ إِلَّا قَلِيلاً) [النساء : ٨٣] ؛ استثنى القليل ، على تقدير انتفاء الفضل والرّحمة ؛ مع أنّه لو لا فضله بالهداية والعصمة ورحمته لاتّبع الكلّ الشيطان ، من غير استثناء؟

قلنا : الاستثناء راجع إلى ما تقدّم ؛ تقديره : أذاعوا به إلّا قليلا.

وقيل : لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلّا قليلا.

وقيل : معناه : ولو لا فضل الله عليكم بإرسال الرّسل لاتّبعتم الشّيطان ، في الكفر والضّلال ، إلا قليلا منكم كانوا يهتدون بعقولهم إلى معرفة الله تعالى وتوحيده ، كقسّ بن ساعدة ، وورقة بن نوفل ، ونحوهما ؛ قبل بعث النبيّ عليه الصلاة والسلام.

[١٧٣] فإن قيل : على الجواب الأخير إذا كان المراد أنّ من لوازم نفي الفضل والرّحمة بالطّريق الخاص ، وهو بإرسال الرّسل ، اتباع الشيطان ، ونفي الفضل والرّحمة بالطّريق الخاص معلوم حقّ في الرّسول ؛ لأنّه لم يرسل إليه رسول ومع هذا لم يتبع الشّيطان؟

قلنا : لا نسلم أنه لم يرسل إليه رسول ، بل أرسل إليه الملك وأنّه رسول.

الثاني : التقييد في الفضل والرّحمة بتعيين الطّريق يكون في حقّ الأمّة ، أمّا في

حقّ الرّسل ، ومن آمن بغير رسول ، يكون اللّفظ باقيا على ظاهره.

[١٧٤] فإن قيل : هذه الآية تقتضي وجود فضله ورحمته المانع من اتباع أكثر الناس للشيطان مع أنّ الواقع خلافه ؛ فإن أكثر الناس كفرة ؛ يؤيده قوله صلىاللهعليهوسلم : «الإسلام في الكفر كالشّعرة البيضاء في الثّور الأسود».

قلنا : الخطاب في هذه الآية للمؤمنين لا لكلّ الناس.

[١٧٥] فإن قيل : إذا كان الخطاب خاصّا للمؤمنين فما معنى الاستثناء؟ فإنه إن كان المراد به اتباعه فيما يدعو إليه ويوسوس من المعاصي فأكثر المؤمنين متبعون له في ذلك ، ولو في العمر مرّة واحدة في بعض الكبائر ، وإن كان المراد به اتباعه في دعائه إلى الكفر فأحد من المؤمنين لم يتبعه في الكفر.

قلنا : معناه ولو لا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته بالهداية بالرسول لاتبعتم الشيطان في الكفر وعبادة الأصنام وغير ذلك ، إلّا قليلا منكم ، كقس بن ساعدة وورقة بن نوفل ونحوهما ، فإنهم لو لا الفضل والرحمة بالرسول لما اتبعوا الشيطان ؛ لفضل ورحمة خصّهم الله تعالى بها غير إرسال الرسول ، وهو زيادة الهداية ونور البصيرة.

[١٧٦] فإن قيل : كيف قال : (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثاً) [النساء : ٨٧] ؛ مع أنّه لا تفاوت بين صدق وصدق في كونه صدقا ، كما في القول والعلم لا يقال هذا القول أقول ، ولا هذا العلم أعلم ، ولا هذا الصدق أصدق ؛ لأنّ الصدق عبارة عن الإخبار المطابق للواقع ؛ ومتى ثبت أنه مطابق للواقع لا يحتمل الزيادة والنقصان؟

قلنا : أصدق هنا صفة للقائل لا صفة للقول ، والقائلان يتفاوتان في الصدق في نفس الأمر وإن تساويا في قصة واحدة أخبرا بها وكان كل واحد منهما صادقا فيها. وحاصله أن هذا استفهام معناه النفي ، كما في قوله تعالى : (وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ) [آل عمران : ١٣٥] معناه لا أحد يغفرها إلّا الله ، فمعناه هنا ، لا أحد أصدق في حديثه من الله ، فيكون ترجيحا للمحدّث على المحدّث في الصدق ، لا ترجيحا لأحد الصدقين على الآخر ، ولا شك أنه لا أحد أصدق في حديث من الله ؛ لأن غيره يجوز عليه غير الصدق عقلا ، ويقع منه أيضا ولو نادرا ، والله تعالى منزه عن الأمرين جميعا.

[١٧٧] فإن قيل : قوله تعالى : (كُلَّما رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيها) [النساء : ٩١] يقال :

__________________

[١٧٥] ـ قول المصنّف هنا : «فإنهم لو لا الفضل والرحمة بالرسول لما اتبعوا الشّيطان ؛ الخ». غير مسلّم ؛ بل مشكل. فتأمّل!

[١٧٦] ـ قول المصنف : «ويقع منه أيضا ولو نادرا» على إطلاقه مشكل ؛ بل ضروري البطلان في حق الأنبياء ومن شاكلهم.

ركسه وأركسه ، أي ردّه ، فيصير معناه كلّما ردّوا إلى الفتنة ردّوا فيها وهو تكرار.

قلنا : جوابه أن الفاعل مختلف فانتفى التكرار وصار المعنى : كلما دعاهم قومهم إلى الشرك ردّهم الله إليه وقلبهم بشؤم نفاقهم ، فالرد الأول بمعنى الدّعاء ، والركس بمعنى الرد والنكس.

[١٧٨] فإن قيل : كيف قال : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) [النساء : ٩٢] ؛ مع أنه ليس له أن يقتله خطأ.

قلنا : إلا بمعنى ولا ، كما في قوله تعالى : (إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ) ، وقوله تعالى : (لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ) [البقرة : ١٥٠].

الثاني : معناه أنه ليس له أن يقتله مع تيقن إيمانه ؛ بل له أن يقتله إذا غلب على ظنه أنه ليس بمؤمن ، وهو في صف المشركين ، وإن كان في نفس الأمر مؤمنا.

[١٧٩] فإن قيل : كيف يقال إن أهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار والله تعالى يقول : (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً) [النساء : ٩٣].

قلنا : معناه متعمدا قتله بسبب إيمانه ، والذي يفعل ذلك يكون كافرا.

الثاني : أن المراد بالخلود طول المكث ، لأن الخلود إذا لم يكن بالأبدية يطلق على طول المكث ، كما يقال : خلّد السلطان فلانا في الحبس إذا أطال حبسه.

[١٨٠] فإن قيل : كيف قال : (فَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً) [النساء : ٩٥] ، ثم قال : (وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجاتٍ مِنْهُ) [النساء : ٩٥ ، ٩٦]؟

قلنا : المراد بالأوّل التفضيل على القاعدين عن الغزاة بعذر ، فإن لهم فضلا لكونهم مع الغزاة بالهمة والعزيمة والقصد الصالح ؛ ولهذا قال : (وَكُلًّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنى) [النساء : ٩٥] ، يعني الجنة ، أي من المجاهدين والقاعدين بعذر. والمراد بالثاني

__________________

[١٧٨] ـ قول المصنف ، في الجواب : «قلنا : إلّا بمعنى ولا» فيه نظر ؛ ولعل الأولى جعل قوله تعالى : (إِلَّا خَطَأً) استثناء منفصلا ، لانصراف القتل عادة إلى العمد ، فيكون القتل الخطأ من غير جنسه وأجنبيا عنه. والمعنى ، حينئذ ، لكن إن قتله خطأ فالحكم فيه كذا أو فعليه كذا. وهو نحو قول سيبويه والزجاج والعكبري.

وقوله تعالى : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ) يحتمل أن تكون ما للنهي ، ويكون المؤدّى تحريم القتل.

ويجوز أن تكون للنفي ؛ وحاصل الوجه الثاني : أنه ليس من شأن المؤمن وصفته قتل المؤمن عمدا ، وعليه ، إن قتله فليس بمؤمن. فتأمّل!

ـ أما الوجه الثاني في جواب المصنف ، ففيه غرابة بحسب صنعة الفقه ، فلاحظ!

التفضيل على القاعدين عن الغزاة بغير عذر ، وأولئك لا فضل لهم ؛ بل هم مقصرون ومسيئون ؛ فظهر فضل الغزاة عليهم بدرجات لانتفاء الفضل لهم؟

[١٨١] فإن قيل : كيف صح قولهم : (كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ) [النساء : ٩٧] ، جوابا لقول الملائكة ؛ (فِيمَ كُنْتُمْ) ؛ مع أنه ليس مطابقا للسؤال ، والجواب المطابق أن يقولوا كنّا في كذا ، أو لم نكن في شيء؟

قلنا : معنى فيم كنتم التوبيخ بأنهم لم يكونوا في شيء من الدّين ؛ حيث قدروا على المهاجرة ولم يهاجروا فصار قوله : فيم كنتم؟ مجازا عن قوله لم تركتم الهجرة؟

فقالوا كنا مستضعفين ، اعتذارا عما وبخوا به تعلّلا ؛ فردت عليهم الملائكة ذلك بقولهم : (أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها) [النساء : ٩٧] ، يعني أنكم إن كنتم عاجزين عن الهجرة إلى المدينة لبعدها عليكم كنتم قادرين على الخروج من مكّة إلى بعض البلاد القريبة منكم التي تقدرون فيها على إظهار دين الإسلام.

[١٨٢] فإن قيل : كيف قال : (فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ) [النساء : ١٠٠] ، أي وجب ، والعبد لا يستحق على مولاه أجرا ؛ لأنه ليس بأجير له إنما هو عبد قنّ؟

قلنا : معناه وجب من جهة أنه وعد عباده أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا ، والخلف في وعده عزوجل محال ، فالوجوب من هذه الجهة ؛ مع أن ذلك الوعد ابتداء فضل منه.

[١٨٣] فإن قيل : كيف شرط في إباحة القصر للمسافر خوف العدو بقوله : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) [النساء : ١٠١] الآية ، والقصر جائز مع أمن المسافر؟

قلنا : خرج ذلك مخرج الغالب لا مخرج الشرط ، وغالب أسفار رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم تخل من خوف العدو فصار نظير قوله تعالى : (فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً) [النور : ٣٣].

الثاني : أنّ الكلام قد تم عند قوله تعالى : (أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) وقوله : (إِنْ خِفْتُمْ) كلام مستأنف ، وجوابه محذوف تقديره : فاحتاطوا أو تأهبوا.

الثالث : أن المراد به القصر من شروطها وأركانها حالة اشتداد الخوف بترك الركوع والسجود والنزول عن الدّابة واستقبال القبلة ونحو ذلك ، لا من عدد الركعات ، وذلك القصر مشروط بالخوف.

[١٨٤] فإن قيل : كيف قال : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) [النساء : ١٠٣] ، وكان لفظ دال على المضيّ ، والصلاة في الحال وإلى يوم القيامة أيضا على المؤمنين فرض موقت؟

قلنا «كان» في القرآن العزيز على خمسة أوجه :

كان بمعنى الأزل والأبد ، كما في قوله تعالى : (وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً) [النساء : ١٠٤].

وكان بمعنى المضيّ المنقطع ، كما في قوله تعالى : (وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ) [النمل : ٤٨] ، وهو الأصل في معاني كان ، كما تقول : كان زيد صالحا أو فقيرا أو مريضا ونحو ذلك.

وكان بمعنى الحال ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) [النساء : ١٠٣].

وكان بمعنى الاستقبال ، كما في قوله تعالى : (وَيَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) [الإنسان : ٧].

وكان بمعنى صار ، كما في قوله تعالى : (وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ) [ص : ٧٤] ، أي صار.

[١٨٥] فإن قيل : كيف قال : (وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ ما لا يَرْجُونَ) [النساء : ١٠٤] والكافرون أيضا يرجون الثواب في محاربة المؤمنين ؛ لأنهم يعتقدون أن دينهم حق ، وأنهم ينصرون دين الله ويذبون عنه ويقاتلون أعداءه ، كما يعتقد المؤمنون ، فالرجاء مشترك؟

قلنا : قيل إن الرجاء هنا بمعنى الخوف ، كما في قوله : (ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقاراً) [نوح : ١٣] ، وقوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ) [الجاثية : ١٤]. وقول الشاعر :

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها

وعلى قول من قال إنه بمعنى الأمل ، تقول : قد بشّر الله المؤمنين في القرآن ووعدهم بإظهار دينهم على الدّين كله ؛ ومثل هذه البشارة والوعد لم يوجد في سائر الكتب فافترقا.

__________________

[١٨٥] تمام البيت :

|

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها |

|

وخالفها في بيت نوب عوامل |

وهو لأبي ذؤيب الهذلي. يراجع ديوان الهذليين ١ / ١٤٣ ، وتفسير القرطبي ٨ / ٣١١ وتفسير الطبري ١١ / ٥٦ ، ومعاني الفرّاء ١ / ٢٨٦. ويروى البيت ب «خالفها» بدل «خالفها».

وقول الشاعر : لم يرج لسعها : أي لم يخفه ولم يكترث به. وخالفها : أي جاء إلى جني عسلها حال غيابها ، أو أخذ عسلها رغما عنها. والنوب : فسّره الفرّاء بأنه ذكر النحل. وقيل : هو النحل.

وقيل : الرّجاء ما يكون مستندا إلى سبب صحيح ومقدّمات حقة ، والطمع ما يكون مستندا إلى خلاف ذلك ؛ فالرجاء للمؤمنين ، وأما الكافرون فلهم طمع لا رجاء.

[١٨٦] فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى : (أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ) ، بعد قوله : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً) [النساء : ١١٠] ، وظلم النفس من عمل السوء ، فلم لم يقتصر على الأول ؛ مع أنّ الثاني داخل فيه؟

قلنا : «أو» بمعنى الواو ، فمعناه ويظلم نفسه بذلك السوء حيث دسّاها بالمعصية.

وقيل : المراد بعمل السوء التلبس بما دون الشرك ، وبظلم النفس الشرك.

وقيل : المراد بعمل السوء الذّنب المتعدّي ضرره إلى الغير ، وبظلم النفس الذنب المقتصر ضرره على فاعله.

[١٨٧] فإن قيل : قوله تعالى : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ) [النساء : ١١٣] ، ظاهره نفي وجود الهم منهم بإضلاله ، والمنقول في التفاسير أنهم هموا بإضلاله ، وزادوا على الهمّ الذي هو القصد القول المضل أيضا.

يعرف ذلك من تفسير أول القصّة ، وهو قوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ وَلا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً وَاسْتَغْفِرِ اللهَ)؟ [النساء : ١٠٥].

قلنا : قوله (لَهَمَّتْ) ليس جواب «لو لا» بل هو كلام مقدّم على لو لا ، وجوابها في التقدير مقول على طريق القسم ، وجواب لو لا محذوف تقديره : لقد همت طائفة منهم أن يضلوك ولو لا فضل الله عليك ورحمته لأضلوك.

[١٨٨] فإن قيل : النجوى فعل ومن اسم ، فكيف صح استثناء الاسم من الفعل في قوله تعالى : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ) [النساء : ١١٤]؟

قلنا : فيه إضمار تقديره : إلا نجوى من أمر بصدقة ، فيكون استثناء الفعل من الفعل ، ونظيره قوله تعالى : (وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ) [البقرة : ١٧٧] تقديره : برّ من آمن بالله.

__________________

[١٨٦] دسّاها : قال الرّاغب : أي دسّسها في المعاصي ، فأبدل من إحدى السينات ياء.

[١٨٨] ـ قول المصنف في مفروض المسألة : «النجوى فعل ، الخ» هذا وجه لا ينحصر به تفسير النجوى ، إذ يحتمل أن يكون اسما بمعنى الناس الذين يتناجون وعلى الوجه الأخير يكون الاستثناء متصلا ، ويصح لأنه استثناء اسم من اسم ومنه قوله تعالى : (وَإِذْ هُمْ نَجْوى) [الإسراء : ١٧].

ـ أما جواب المصنف فهو مبني على اختيار أن النجوى بمعنى التناجي ، غير أنه غير حاصر ، إذ يمكن أن يكون هناك وجه آخر في الجواب ، وهو أن الاستثناء منقطع ، لأن من ليست من جنس التناجي ، وفي هذا الوجه نظر فتأمّل!