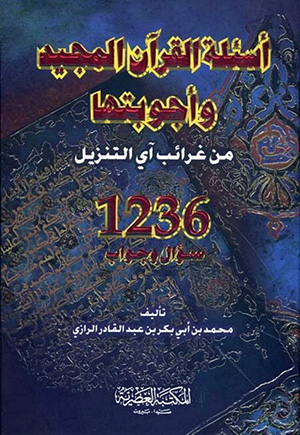

محمّد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي

الموضوع : القرآن وعلومه

الناشر: المكتبة العصريّة للطباعة والنشر

الطبعة: ١

ISBN: 9953-34-026-9

الصفحات: ٤٠٨

الثاني : يجوز أن يهلك الجميع بشؤم ظلم الظالمين مبالغة في إعدام الظلم ونفي وجود أثره حتى لا يوجد بعد ذلك من بقية الناس ظلم موجب للإهلاك ، كما وجد من الذين أهلكهم بظلمهم ، ودليل جواز ذلك ما وجد في زمن نوح عليهالسلام ، فإنه أهلك بشؤم ظلم قوم نوح جميع دواب الأرض ، وما نجا إلا من في السفينة ولم يبق على ظهر الأرض دابة ، ولذا قال تعالى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) [الأنفال : ٢٥] ثم إذا فعل ذلك للحكمة والمصلحة التي اقتضت فعله عوّض البريء في الآخرة ما هو خير وأبقى.

الثالث : أن كل إنسان مكلف فهو ظالم إما لنفسه أو لغيره ؛ لأنه لا يخلو عن ذنب صغير أو كبير ، فلو أهلك الناس بذنوبهم لأهلك الدّواب أيضا ؛ لأنه إنما خلق الدواب لمصالح الناس وإذا عدم الناس وقع استغناؤهم عن الدواب كلها.

[٥٥٠] فإن قيل : لا نسلم أن غير الإنسان من الحيوان مخلوق لمصالح الإنسان ، ومستنده أنه كان مخلوقا قبل خلق الإنسان بالنقل عن الكتب الشرعية وغيرها ، وقد جاء مصرحا به في الحديث في باب الخلق من جامع الأصول سلمنا أنه مخلوق لمصلحة الإنسان ، لكن هلاك غير الإنسان معه يخفف عنه ألم المصيبة ، لا سيما إذا كان الهالك معه من جنسه ، ولهذا قيل : المصيبة إذا عمت طابت. سلمنا أن إهلاك غيره معه مؤلم له ، لكن لو كان إهلاكه معه لأنه خلق لمصلحته أفنهلك تبعا له لاستغنائه عنه أو لزيادة الإيلام فالبار أيضا خلق لمصلحته على قولكم ، فلم كان إهلاك الحيوان عقوبة للإنسان أولى من إهلاك النبات ، ولم يقل : ما ترك عليها من دابة ونبات أو من شيء؟

قلنا : الجواب عن الأول قوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) [البقرة : ٢٩] وخلقه قبل الإنسان لا ينفي خلقه لمصلحة الإنسان ، كما يعد عظماء الناس الدور والقصور والخدم والحشم والدواب والثياب لأولادهم وأولاد أولادهم قبل وجودهم.

وعن الثاني أنا لا ندّعي أنه يهلك مع الإنسان بل قبله لتألمه بمشاهدة هلاك محبوبه ومألوفه. وعن الثالث أن المراد ما ترك عليها من دابة بواسطة منع المطر فيعدم النبات ، ثم يعدم بواسطة عدمه غير الإنسان من الحيوان ، ثم يعدم الإنسان ، كذا جاء في تفسير هذه الآية والآية التي في آخر سورة فاطر ، وهذا الترتيب أبلغ في العذاب وأعظم في العقاب من تقديم إهلاك الحيوان على النبات ؛ لأن الإنسان إذا بقي حيوانه بلا علف كان أوجع مما إذا بقي علفه بلا حيوان.

[٥٥١] فإن قيل : كيف قال تعالى : (مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ) [النحل : ٦٨] ولم يقل في الجبال وفي الشجر ، والاستعمال وإنما هو بفي يقال اتخذ فلان بيتا في الجبل أو في الصحراء أو نحو ذلك؟

قلنا : قال الزمخشري رحمهالله : إنما أتى بلفظة من لأنه أراد معنى البعضية ، وأن لا تبنى بيوتها في كل جبل وكل شجر ولا في كل مكان من الجبل والشجر. وأنا أقول : إنما ذكره بلفظه «من» لأنه أراد كون البيت بعض الجبل وبعض الشجر كما نشاهد ونرى من بيوت النحل ، لأنه يتخذ من طين أو عيدان في الجبل والشجر كما تتخذ الطيور ، فلو أتى بلفظة «في» لم تدل على هذا المعنى ، ونظيره قوله تعالى : (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً) [الشعراء : ١٤٩].

[٥٥٢] فإن قيل : كيف قال الله تعالى : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) [النحل : ٧٢] وأزواجنا لسن من أنفسنا ، لأنهن لو كنّ من أنفسنا لكنّ حراما علينا ، فإن المتفرعة من الإنسان لا يحل له نكاحها؟

قلنا : المراد بهذا أنه خلق آدم ثم خلق منه حواء ، كما قال تعالى : (الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها) [النساء : ١].

الثاني أن المراد من خلقكم كما قال تعالى : (لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) [التوبة : ١٢٨].

[٥٥٣] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ) [النحل : ٧٣] فعبر بالواو والنون وهما من خواص من يعقل؟

قلنا : كان فيمن يعبدونه من دون الله من يعقل كالعزير وعيسى والملائكة عليهم الصلاة والسلام فغلبهم.

[٥٥٤] فإن قيل : لم أفرد في قوله تعالى : (ما لا يَمْلِكُ) ثم جمع في قوله : (وَلا يَسْتَطِيعُونَ)؟ [النحل : ٧٣].

قلنا : أفرد نظرا إلى لفظ ما ، وجمع نظرا إلى معناها ، كما قال تعالى : (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعامِ ما تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ) [النحل : ١٢ ، ١٣] أفرد الضمير نظرا إلى لفظها ، وجمع الظهور نظرا إلى معناها.

[٥٥٥] فإن قيل : ما فائدة نفي استطاعة الرزق بعد نفي ملكه والمعنى واحد ؛ لأن نفي ملك الفعل هو نفي استطاعته ، والرزق هنا اسم مصدر بدليل إعماله في «شيئا»؟

قلنا ليس في يستطيعون ضمير مفعول هو الرزق ؛ بل الاستطاعة منفية عنهم مطلقا ؛ معناه لا يملكون أن يرزقوا ، ولا استطاعة لهم أصلا في رزق أو غيره لأنهم جماد.

الثاني : أنه لو قدر فيه ضمير مفعول على معنى ولا يستطيعونه كان مفيدا أيضا على اعتبار كون الرزق اسما للعين ؛ لأن الإنسان يجوز أن لا يملك الشيء ولكن يستطيع أن يملكه بخلاف هؤلاء فإنهم لا يملكون ولا يستطيعون أن يملكوا.

[٥٥٦] فإن قيل : ما فائدة قوله تعالى : (مَمْلُوكاً) بعد قوله : (عَبْداً) وما فائدة قوله : (لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) بعد قوله : (مَمْلُوكاً) [النحل : ٧٥]؟

قلنا : لفظ العبد يصلح للحر والمملوك ؛ لأن الكل عبيد الله تعالى ، قال الله تعالى : (وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ) [ص : ٣٠] فقال مملوكا لتمييزه عن الحر ، وقال : (لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) [النحل : ٧٥]؟ لتمييزه عن المأذون والمكاتب فإنهما يقدران على التصرف والاستقلال.

[٥٥٧] فإن قيل : المضروب به المثل اثنان وهما المملوك والمرزوق رزقا حسنا فظاهره أن يقال هل يستويان ، فكيف قال تعالى : (يَسْتَوُونَ) [النحل : ٧٥]؟

قلنا : لأنه أراد جنس المماليك وجنس المالكين لا مملوكا معيّنا ولا مالكا معينا.

الثاني : أنه أجرى الاثنين مجرى الجمع.

الثالث : أن «من» تقع على الجمع ، ولقائل أن يقول على الوجه الثالث يلزم منه أن يصير المعنى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا وجماعة مالكين هل يستوون ، إنه لا يحسن مقابلة الفرد بالجمع في التمثيل.

[٥٥٨] فإن قيل : «أو» في الخبر للشك ، والشك على الله تعالى محال ، فما معنى قوله : (إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) [النحل : ٧٧]؟

قلنا : قيل «أو» هنا بمعنى بل كما في قوله تعالى : (إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) [الصافات : ١٤٧] وقوله تعالى : (فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) [النحل : ٧٤] وقوله : (فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) [النجم : ٩] ويرد على هذا أن بل للإضراب ، والإضراب رجوع عن الإخبار وهو على الله محال.

وقيل : هي بمعنى الواو في هذه الآيات.

وقيل : أو للشك في الكل لكن بالنسبة إلينا لا إلى الله تعالى ، وكذا في قوله : (فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى) [النجم : ٩] يعني بالنسبة إلى نظر النبيّ صلىاللهعليهوسلم.

وقال الزّجّاج : ليس المراد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصر ؛ ولكن المراد وصف قدرة الله على سرعة الإتيان بها متى شاء.

[٥٥٩] فإن قيل ، كيف قال تعالى : (سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ) [النحل : ٨١] ، ولم يقل والبرد ؛ مع أن السرابيل وهي الثياب تلبس لدفع الحر والبرد وهي مخلوقة لهما؟

قلنا : حذف ذكر أحدهما لدلالة ضده عليه كما في قوله تعالى : (بِيَدِكَ الْخَيْرُ) [آل عمران : ٢٦] ولم يقل والشر ، وكما قال الشاعر :

|

وما أدري إذا يمّمت أرضا |

|

أريد الخير أيّهما يليني |

أي أريد الخير لا الشر ، أو أريد الخير وأحذر الشر.

[٥٦٠] فإن قيل : لم كان ذكر الخير والحر أولى من ذكر الشر والبرد؟

قلنا : لأن الخير مطلوب العباد من ربهم ومرغوبهم إليه ، أو لأنه أكثر وجودا في العالم من الشر ، وأما الحر فلأن الخطاب بالقرآن أول ما وقع مع أهل الحجاز ، والوقاية من الحر أهم عنده لأن الحر في بلادهم أشد من البرد.

[٥٦١] فإن قيل : كيف قال الله تعالى : (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ) [النحل : ٨٣] مع أن كلهم كافرون؟

قلنا : قال الزمخشري : الأحسن أن المراد بالأكثر هنا الجمع ، وفي هذا نظر ؛ لأن بعض الناس لا يجوز إطلاق اسم البعض على الكل ؛ لأنه ليس لازما له بخلاف عكسه.

[٥٦٢] فإن قيل : ما فائدة قول المشركين عند رؤية الأصنام (رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ) [النحل : ٨٦] والله تعالى عالم بذلك؟

قلنا : لما أنكروا الشرك بقولهم (وَاللهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ) [الأنعام : ٢٣] عاقبهم الله تعالى بإصمات ألسنتهم وأنطق جوارحهم ، فقالوا عند معاينة آلهتهم (رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا) [النحل : ٨٦] أي قد أقررنا بعد الإنكار وصدقنا بعد الكذب طلبا للرحمة وفرارا من الغضب ، فكان هذا القول على وجه الاعتراف منهم بالذنب لا على وجه إعلام من لا يعلم.

الثاني : أنهم لما عاينوا عظيم غضب الله تعالى وعقوبته قالوا (رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا) [النحل : ٨٦] رجاء أن يلزم الله الأصنام ذنوبهم ؛ لأنهم كانوا يعتقدون لها العقل والتمييز فيخف عنهم العذاب.

__________________

[٥٥٩] البيت للمثقب العبدي. وهو في الخزانة ٤ / ٤٢٩. وشرح ابن الأنباري للمفضليات ٥٧٤. وديوان المثقب العبدي.

والبيت من الشواهد في كتب النحو والصرف وغيرها.

[٥٦٣] فإن قيل : لم قالت الأصنام للمشركين (إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ) [النحل : ٨٦] وكانوا صادقين فيما قالوا؟

قلنا : إنما قالت لهم ذلك لتظهر فضيحتهم ، وذلك أن الأصنام كانت جمادا لا تعرف من يعبدها ، فلم تعلم أنهم عبدوها في الدنيا فظهرت فضيحتهم حيث عبدوا من لا يعلم بعبادتهم ، ونظير هذا قوله تعالى : (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) [النحل : ٨١ ، ٨٢].

[٥٦٤] فإن قيل : قوله تعالى : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) [النحل : ٨٩] فإذا كان القرآن تبيانا لكل شيء من أمور الدين ، فمن أين وقع بين الأمة في أحكام الشريعة هذا الخلاف الطويل العريض؟

قلنا : إنما وقع الخلاف بين الأئمة لأن كل شيء يحتاج إليه من أمور الدين ليس مبينا في القرآن نصا ، بل بعضه مبين وبعضه مستنبط بيانه منه بالنظر والاستدلال ، وطريق النظر والاستدلال مختلفة فلذلك وقع الخلاف.

[٥٦٥] فإن قيل : كثير من أحكام الشريعة لم تعلم من القرآن نصا ولا استنباطا كعدد ركعات الصلاة ، ومقادير باقي الأعضاء ، ومدة السفر والمسح والحيض ، ومقدار حد الشرب ، ونصاب السرقة وما أشبه ذلك مما يطول ذكره؟

قلنا : القرآن تبيان لكل شيء من أمور الدين ؛ لأنه نص على بعضها ، وأحال على السنة في بعضها في قوله تعالى : (وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) [الحشر : ٧] وقوله تعالى : (وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى) [النجم : ٣] وأحال على الإجماع أيضا بقوله تعالى : (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ) [النساء : ١١٥] الآية ، وأحال على القياس أيضا بقوله تعالى : (فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ) [الحشر : ٢] والاعتبار النظر والاستدلال ، فهذه أربعة طرق لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنها ، وكلها مذكورة في القرآن فصح كونه تبيانا لكل شيء.

[٥٦٦] فإن قيل : كيف وحّدت القدم ونكّرت في قوله تعالى : (فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها) [النحل : ٩٤] ولم يقل القدم أو الأقدام ، وهو أشد مناسبة لجمع الإيمان؟

قلنا : وحّدت ونكّرت في قوله تعالى لاستعظام أن تزل قدم واحدة على طريق الجنة فكيف بأقدام كثيرة؟

[٥٦٧] فإن قيل : «من» تتناول الذكر والأنثى لغة ، ويؤيده قوله تعالى : (مَنْ جاءَ

__________________

[٥٦٥] ـ قوله : «وأحال على القياس أيضا ، الخ» لا يخفى ما فيه من ضعف!

بِالْحَسَنَةِ) [الأنعام : ١٦٠] الآية ، وقوله تعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) [آل عمران : ٩٧] وقوله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ) [الزلزلة : ٧] الآية ، وقوله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة : ١٨٥] ونظائره كثيرة ، فكيف قال تعالى هنا : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى) [النحل : ٩٧]؟

قلنا : إنما صرح بذكر النوعين هنا لسبب اقتضى ذلك ، وهو أن النساء قلن : ذكر الله تعالى الرجال في القرآن بخير ولم يذكر النساء بخير ، فلو كان فينا خير لذكرنا به ، فأنزل الله تعالى : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) [الأحزاب : ٣٥] الآية ، وأنزل (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ) [النحل : ٩٧] فذهب عن النساء وهم تخصيصهن عن العمومات.

[٥٦٨] فإن قيل : كيف قال تعالى : (يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ) [النحل : ٧٩] وقد رأينا كثيرا من الصلحاء والأتقياء قطعوا أعمارهم في المصائب والمحن وأنواع البلايا باعتبار الأمثل فالأمثل إلى الأنبياء؟

قلنا : المراد بالحياة الطيبة الحياة في القناعة. وقيل : في الرزق الحلال. وقيل : في رزق يوم بيوم. وقيل : التوفيق للطاعات. وقيل : في حلاوة الطاعات. وقيل : في الرضا بالقضاء. وقيل المراد به الحياة في القبر ، كما قال تعالى : (وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) [آل عمران : ١٦٩] وقيل : المراد به الحياة في الدار الآخرة ، وهي الحياة الحقيقية لأنها حياة لا موت بعدها دائمة في النعيم المقيم ، والظاهر أن المراد به الحياة في الدنيا لقوله تعالى : (وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ) [النساء : ١٣٤] وعدهم الله ثواب الدنيا والآخرة كما قال تعالى : (فَآتاهُمُ اللهُ ثَوابَ الدُّنْيا وَحُسْنَ ثَوابِ الْآخِرَةِ) [آل عمران : ١٤٨].

[٥٦٩] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ) [النحل : ١٠٧] وكثير من الصحابة وغيرهم كانوا كافرين فهداهم الله تعالى إلى الإيمان؟

قلنا : المراد من هذا الكافرون الذين علم الله تعالى أنهم يموتون على الكفر ويؤيده ما بعد ذلك من الآيتين.

[٥٧٠] فإن قيل : ما معنى إضافة النفس إلى النفس في قوله تعالى : (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها) [النحل : ١١١] والنفس ليس لها نفس أخرى؟

قلنا : النفس اسم للروح وللجوهر القائم بذاته المتعلق بالجسم تعلق التدبير.

وقيل : هي اسم لجملة الإنسان لقوله تعالى : (كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) [آل عمران : ١٨٥] وقول تعالى : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) [المائدة : ٤٥] والنفس

أيضا اسم لعين الشيء وذاته ، كما يقال : نفس الذهب والفضة محبوبة ، أي عينهما وذاتهما. فالمراد بالنفس الأولى الإنسان وبالثانية ذاته ، فكأنه يوم يأتي كل إنسان يجادل عن نفسه ، أي ذاته لا يهمه شأن غيره ، كل يقول نفسي نفسي ، فاختلف معنى النفسين.

[٥٧١] فإن قيل : كيف قال تعالى : (فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ) [النحل : ١١٢] والإذاقة لا تناسب اللباس وإنما تناسبه الكسوة؟

قلنا : الإذاقة تناسب المستعار له وهو الجوع من حيث أن الجوع يقتضي الأكل فيقتضي الذوق ، وإن كانت لا تناسب المستعار وهو اللباس والكسوة تناسب المستعار وهو اللباس ، ولا تناسب المستعار له وهو الجوع ، وكلاهما من دقائق علم البيان ، يسمى الأول تجريد الاستعارة ، والثاني ترشيح الاستعارة فجاء القرآن العزيز في هذه الآية بتجريد الاستعارة ، وقد ذكرنا تمام هذا في كتابنا «روضة الفصاحة». ولباس الجوع والخوف استعارة لما يظهر على أهل القرية من أثر الجوع والخوف من الصفرة والنحول ، فهو كقوله تعالى : (وَلِباسُ التَّقْوى) [الأعراف : ٢٦] استعار اللباس لما يظهر على المتقي من أثر التقوى.

وقيل : إن فيه إضمارا تقديره : فأذاقها الله طعم الجوع ، وكساها لباس الخوف.

سورة الإسراء

[٥٧٢] فإن قيل : كيف قال الله تعالى : (بِعَبْدِهِ) [الإسراء : ١] ، ولم يقل بنبيه أو برسوله أو بحبيبه أو بصفيه ونحو ذلك ، مع أن المقصود من ذلك الإسراء تعظيمه وتبجيله؟

قلنا : إنما سماه عبدا في أرفع مقاماته وأجله وهو هذا ، وقوله : (فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى) [النجم : ١٠] ، كيلا يغلط فيه أمته وتضل به كما ضلت أمة المسيح به فدعته إلها.

وقيل : كيلا يتطرق إليه العجب والكبر.

[٥٧٣] فإن قيل : الإسراء لا يكون إلا بالليل ، فما فائدة ذكر الليل؟

قلنا : فائدته أن ذكر منكرا ليدل على قصر الزمان الذي كان فيه الإسراء والرجوع ، مع أنه كان من مكة إلى بيت المقدس مسيرة أربعين ليلة ، وذلك لأن التنكير يدل على البعضية ، ويؤيده قراءة عبد الله وحذيفة من الليل ، أي بعض الليل كقوله تعالى : (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ) [الإسراء : ٧٩] فإنه أمر بالقيام في بعضه.

[٥٧٤] فإن قيل : أي حكمة في نقله صلىاللهعليهوسلم من مكة إلى بيت المقدس ، ثم العروج به من بيت المقدس إلى السماء ، وهلا عرج به من مكة إلى السماء دفعة واحدة؟

قلنا : لأن بيت المقدس محشر الخلائق ، فأراد الله تعالى أن يطأها قدمه ليسهل على أمته يوم القيامة وقوفهم عليها ببركة أثر قدمه صلىاللهعليهوسلم.

الثاني : أن بيت المقدس مجمع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فأراد الله تعالى أن يشرفهم بزيارته صلىاللهعليهوسلم.

الثالث : أنه أسرى به إلى البيت المقدس ليشاهد من أحواله وصفاته ما يخبر به كفار مكّة صبيحة تلك الليلة ، فيدلهم إخباره بذلك مطابقا لما رأوا وشاهدوا على صدقه في حديث الإسراء.

[٥٧٥] فإن قيل : كيف قال الله تعالى : (بارَكْنا حَوْلَهُ) [الإسراء : ١] ولم يقل باركنا عليه أو باركنا فيه ، مع أن البركة في المسجد تكون أكثر من خارج المسجد وحوله خصوصا المسجد الأقصى؟

قلنا : أراد البركة الدنيوية بالأنهار الجارية والأشجار المثمرة وذلك حوله لا فيه.

وقيل : أراد البركة الدينية فإنه مقر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومتعبدهم ومهبط الوحي والملائكة ، وإنما قال : (بارَكْنا حَوْلَهُ) ليكون بركته أعم وأشمل ، فإنه أراد بما حوله ما أحاط به من أرض بلاد الشام وما قاربه منها ، وذلك أوسع من مقدار بيت المقدس ، ولأنه إذا كان هو الأصل وقد بارك في لواحقه وتوابعه من البقاع كان هو مباركا فيه بالطريق الأولى ، بخلاف العكس.

وقيل : المراد البركة الدنيوية والدينية ووجههما ما مرّ.

وقيل : المراد باركنا حوله من بركة نشأت منه فعمت جميع الأرض ، فإن مياه الأرض كلها أصل انفجارها من تحت الصخرة التي في بيت المقدس (!) [٥٧٦] فإن قيل : ما وجه ارتباط قوله تعالى : (إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً) [الإسراء : ٣] بما قبله ومناسبته له؟

قلنا : معناه لا تتخذوا من دوني ربّا فتكونوا كافرين ، ونوح كان عبدا شكورا وأنتم ذرية من آمن به وحمل معه ، فتأسوا به في الشكر كما تأسى به آباؤكم.

[٥٧٧] فإن قيل : كيف قال الله تعالى : (وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) [الإسراء : ٧] ولم يقل : فعليها ، كما قال الله تعالى : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) [الإسراء : ٤٦]؟

قلنا : اللام هنا بمعنى على كما في قوله تعالى : (وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ) [الصافات : ١٠٣] وقوله تعالى : (وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ) [الإسراء : ١٠٩].

وقيل : معناه : فلها رجاء بالرحمة ، أو فلها مخلص بالتوبة والاستغفار.

والصحيح أنّ اللام هنا على بابها ؛ لأنّها للاختصاص ، وكل عامل مختص بجزاء عمله حسنة كانت أو سيئة ، وقد سبق مثل هذا مستوفى في آخر سورة البقرة في قوله تعالى : (لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ) [البقرة : ٢٨٦].

[٥٧٨] فإن قيل : كيف قال الله تعالى ، هنا : (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ) [الإسراء : ١٢] ، وقال في قصة مريم وعيسى عليهماالسلام (وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ) [الأنبياء : ٩١] (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً) [المؤمنون : ٢٣] مع أن عيسى صلىاللهعليهوسلم كان وحده آيات شتى ؛ حيث كلّم الناس في المهد ، وكان يحيى الموتى ، ويبرئ الأكمه والأبرص ، ويخلق الطير وغير ذلك ، وأمه وحدها كانت آية حيث حملت من غير فحل؟

قلنا : إنما أراد به الآية التي كانت مشتركة بينهما ولم تتم إلا بهما ، وهي ولادة ولد من غير فحل ، بخلاف الليل والنهار والشمس والقمر.

الثاني : أن فيه آية محذوفة إيجازا واختصارا تقديره : وجعلناها آية وابنها آية ، وجعلنا ابن مريم آية وأمه آية.

[٥٧٩] فإن قيل : كيف قال الله تعالى : (وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً) [الإسراء : ١٢] والإبصار من صفات ما له حياة ، والمراد بآية النهار إما الشمس أو النهار نفسه ؛ وكلاهما غير مبصر؟

قلنا : المبصرة في اللغة بمعنى المضيئة ، نقله الجوهري.

وقال غيره : معناه بينة واضحة ، ومنه قوله تعالى : (وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً) [الإسراء : ٥٩] ، أي آية واضحة مضيئة ، وقوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً) [النمل : ١٣].

الثاني : معناه : مبصرا بها إن كانت الشمس ، أو فيها إن كانت النهار ، ومنه قوله تعالى : (وَالنَّهارَ مُبْصِراً) [يونس : ٦٧] أي مبصرا فيه ، ونظيره قولهم : ليل نائم ونهار صائم : أي ينام فيه ويصام فيه.

الثالث : أنه فعل رباعي منقول بالهمزة عن الثلاثي الذي هو بصر بالشيء ، أي علم به ، فهو بصير ، أي عالم معناه أنه يجعلهم بصراء ، فيكون أبصره بمعنى بصره ، وعلى هذا حمل الأخفش قوله تعالى : (فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً) أي تبصّرهم فتجعلهم بصراء.

الرابع : أن بعض الناس زعم أن الشمس حيوان له حياة وبصر وقدرة ، وهو متحرك بإرادته امتثال أمر الله تعالى كما يتحرك الإنسان! [٥٨٠] فإن قيل : ما الفائدة في ذكر عدد السنين ؛ مع أنّه لو اقتصر على قوله لتعلموا الحساب دخل فيه عدد السنين إذ هو من جملة الحساب؟

قلنا : العدد كله موضوع الحساب كبدن الإنسان فإنه موضوع الطب ، وأفعال المكلفين موضوع الفقه ، وموضوع كل علم مغاير له وليس جزءا منه ، كبدن الإنسان ليس جزءا من الطب ، ولا أفعال المكلفين جزءا من الفقه ؛ فكذا العدد ليس جزءا من الحساب ، وإنما ذكر عدد السنين وقدمه على الحساب ، لأن المقصود الأصلي من محو الليل وجعل آية النهار مبصرة علم عدد الشهور والسنين ، ثم يتفرع من ذلك علم حساب التاريخ وضرب المدد والآجال.

__________________

[٥٧٩] الأخفش : هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي (الأخفش الأوسط). رجّح بعضهم أنه ولد في العقد الثالث من القرن الثاني للهجرة. واختلف في تاريخ وفاته ، فقيل : ٢١٠ ه ، وقيل : ٢١٥ ه ، وقيل : ٢٢١ ه ، وقيل : ٢٢٥ ه. من مؤلفاته : معاني القرآن ، الأوسط في النحو ، المقاييس في النحو ، العروض ، معاني الشعر ، الأصوات ، صفات الغنم وعلاجها وأسنانها ، الخ.

[٥٨١] فإن قيل : كيف قال الله تعالى هنا : (كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) [الإسراء : ١٤] وقال في موضع آخر (وَكَفى بِنا حاسِبِينَ) [الأنبياء : ٤٧]؟

قلنا : مواقف القيامة مختلفة ، ففي موقف يكل الله حسابهم إلى أنفسهم وعلمه محيط به ، وفي موقف يحاسبهم هو.

وقيل : هو الذي يحاسبهم لا غيره ، وقوله تعالى : (كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) أي يكفيك أنك شاهد على نفسك بذنوبها عالم بذلك ، فهو توبيخ وتقريع لا أنه تفويض لحساب العبد إلى نفسه.

وقيل : من يريد مناقشته في الحساب يحاسبه بنفسه ، ومن يريد مسامحته فيه يكل حسابه إليه.

[٥٨٢] فإن قيل : قوله تعالى : (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [الإسراء : ١٥] يرد ما جاء في الأخبار أن في يوم القيامة يؤخذ من حسنات المغتاب والمديون ويزاد في حسنات رب الدّين والشخص الذي اغتيب ، فإن لم تكن لهما حسنات يوضع عليهما من سيئات خصميهما ، وكذلك جاء هذا في سائر المظالم؟

قلنا : المراد من الآية أنها لا تحمله اختيارا ردا على الكافرين حيث قالوا للذين آمنوا (اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ) [العنكبوت : ١٢] الآيتين ، والمراد من الخبر أنها تحمله كرها فلا تنافي ، وقد سبق هذا مرة في آخر سورة الأنعام.

[٥٨٣] فإن قيل : كيف قال الله تعالى : (أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها) [الإسراء : ١٦] وقال في آية أخرى (قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ) [الأعراف : ٢٨]؟

قلنا : فيه إضمار تقديره أمرناهم بالطاعة ففسقوا. وقال الزّجّاج : ومثله قولهم أمرته فعصاني ، وأمرته فخالفني ؛ لا يفهم الأمر بالمعصية ولا الأمر بالمخالفة.

الثاني : أن معناه كثرنا مترفيها ، يقال أمرته وآمرته بالمد والقصر يعني كثرته ، وقد قرئ بهما ، ومنه الحديث : «خير المال مهرة مأمورة وسكّة مأبورة» ، أي كثيرة النتاج والنسل.

الثالث : أن معناه أمرنا مترفيها بالتشديد ، يقال أمرت فلانا بمعنى أمرته : أي جعلته أميرا ، فمعنى الآية سلطانهم بالإمارة ، ويعضد هذا الوجه قراءة من قرأ أمرنا بالتشديد.

__________________

[٥٨٣] الحديث أخرجه أحمد في مسنده : ٣ / ٤٦٨.

مأمورة : أي كثيرة النتاج والنسل.

سكة : هي الطريقة من النخل أو السطر منه ، أي النخل المتجاور.

مأبورة : ملقحة.

وقال الزمخشري رحمهالله : لا يجوز أن يكون معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا ؛ لأن حذف ما لا دليل عليه في اللفظ غير جائز ، فكيف يقدر حذف ما قام الدليل في اللفظ على نقيضه ؛ وذلك لأن قوله : (فَفَسَقُوا) يدل على أن المأمور به المحذوف هو الفسق وهو كلام مستفيض ، يقال : أمرته فقام وأمرته فقعد وأمرته فقرأ ، لا يفهم منه إلا أن المأمور به القيام والقعود والقراءة ، بخلاف قولهم أمرته فعصاني وأمرته فخالفني ؛ حيث لا يكون المأمور به المحذوف المعصية والمخالفة ؛ لأن ذلك مناف للأمر مناقض له ، ولا يكون ما يناقض الأمر وينافيه مأمورا به ، فيكون المأمور به في هذا الكلام غير مدلول عليه ولا منوي ، والمتكلم بمثل هذا لا ينوي لأمره مأمورا به ؛ بل كأنه قال : كان مني أمر فلم تكن منه طاعة ، أو كانت منه مخالفة ، كما تقول : مر زيدا يطعك ، وكما تقول : فلان يأمر وينهى ، ويعطي ويمنع ، ويصل ويقطع ، ويضر وينفع ، فإنك لا تنوي مفعولا.

[٥٨٤] فإن قيل : على هذا حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم افسقوا ، وهذا لا يكون من الله ، فلا يقال يقدر الفسق محذوفا ولا مأمورا به.

قلنا : الفسق المحذوف المقدر مجاز عن إترافهم وصب النعم عليهم صبا أفضى بهم إلى جعلها ذريعة إلى المعاصي ووسيلة إلى اتباع الشهوات ، فكأنهم أمروا بذلك لما كان السبب في وجوده الإتراف وفتح باب النعم.

[٥٨٥] فإن قيل : لم لا يكون ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاء ، وإنما يأمر بالطاعة والعدل والخير دليلا على أن المراد أمرناهم بالطاعة ففسقوا.

قلنا : لو جاز مثل هذا الإضمار والتقدير لكان المتكلم مريدا من مخاطبه علم الغيب ؛ لأنّه أضمر ما لا دلالة عليه في اللفظ بل أبلغ ؛ لأنّه أضمر في اللفظ ما يناقضه وينافيه ، وهو قوله : (فَفَسَقُوا) ؛ فكأنه أظهر شيئا وادعى إضمار نقيضه ، فكان صرف الأمر إلى ما ذكرنا من المجاز هو الوجه. هذا كله كلام الزمخشري ، ولا أعلم أحدا من أئمة التفسير صار إليه غيره ؛ ثم إنه أيّده فقال : ونظير أمر شاء في أن مفعوله استفاض فيه الحذف لدلالة ما بعده تقول : لو شاء فلان لأحسن إليك ، ولو شاء لأساء إليك ، تريد لو شاء الإحسان لأحسن ولو شاء الإساءة إليك لأساء ، فلو ذهبت تضمر خلاف ما أظهرت وتعني ولو شاء الإساءة لأحسن إليك ، ولو شاء الإحسان لأساء إليك ، وتقول قد دلت حال من أسندت إليه المشيئة أنه من أهل الإحسان دائما ومن أهل الإساءة دائما ، فيترك الظاهر المنطوق به ويضمر ما دلت عليه حال صاحب المشيئة لم تكن على سداد.

[٥٨٦] فإن قيل : على الوجه الأول لو كان المضمر المحذوف الأمر بالطاعة. كان مخصوصا بالمترفين ، لأن أمر الله تعالى بالطاعة عام للمترفين وغيرهم.

قلنا : أمر الله بالطاعة وإن كان عاما ، ولكن لما كان صلاح الأمراء والرؤساء

وفسادهم مستلزما لصلاح الرعية وفسادها غالبا خصّهم بالذّكر ، ويؤيد هذا ما جاء في الخبر : «صلاح الوالي صلاح الرّعيّة ، وفساد الوالي فساد الرّعيّة».

[٥٨٧] فإن قيل : قوله تعالى : (مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ) [الإسراء : ١٨] الآية ، يدل على أن من لم يزهد في الدنيا ولم يتركها كان من أهل النار ، والأمر بخلافه.

قلنا : المراد من كان يريد بإسلامه وطاعته وعبادته الدنيا لا غير ، ومثل هذا لا يكون إلا كافرا أو منافقا ، ولهذا قال ابن جرير : هذه الآية لمن لا يؤمن بالمعاد ، وأما من أراد من الدنيا قدر ما يتزود به إلى الآخرة فكيف يكون مذموما ، مع أن الاستغناء عن الدنيا بالكلية وعن جميع ما فيها لا يتصور في حق البشر ولو كانوا أنبياء ، فعلم أن المراد ما قلنا.

[٥٨٨] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً) [الإسراء : ٢٠] أي ممنوعا ، ونحن نرى ونشاهد في الواقع أن واحدا أعطاه قناطير مقنطرة وآخر منعه العطاء حتى الدانق والحبة؟

قلنا : المراد بالعطاء هنا الرزق ، والله تعالى سوّى في ضمان الرزق وإيصاله بين البر والفاجر والمطيع والعاصي ، ولم يمنع الرزق عن العاصي بسبب عصيانه ، فلا تفاوت بين العباد في أصل الرزق ، وإنما التفاوت بينهم في مقادير الأملاك.

[٥٨٩] فإن قيل : كيف منع الله تعالى الكفار التوفيق والهداية ولم يمنعهم الرزق؟

قلنا : لأنه لو منعهم الرزق لهلكوا وصار ذلك حجة لهم يوم القيامة ، بأن يقولوا لو أمهلتنا ورزقتنا لبقينا أحياء فآمنا.

الثاني : أنه لو أهلكهم بمنع الرزق لكان قد عاجلهم بالعقوبة ، فيتعطل معنى اسمه الحليم عن معناه ؛ لأنّ الحليم هو الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه.

الثالث : أن منع الطعام والشراب من صفات البخلاء الأخساء ، والله تعالى منزه عن ذلك.

وقيل : إعطاء الرزق لجميع العبيد عدل ، وعدل الله عام ، وهبته التوفيق والهداية فضل ، وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.

[٥٩٠] فإن قيل : ما فائدة قوله : «عندك» في قوله تعالى : (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما) [الإسراء : ٢٣].

قلنا : فائدته أنهما يكبران في بيته وكنفه ويكونان كلّا عليه لا كافل لهما غيره ، وربما تولى منهما من المشاقّ ما كانا يتوليان منه في حال الطفولية.

[٥٩١] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) [الإسراء : ٣٢] ولم يقل ولا تزنوا؟

قلنا : لو قال ولا تزنوا كان نهيا عن الزنا لا عن مقدماته كاللمس والمعانقة والقبلة ونحو ذلك ، ولما قال : (وَلا تَقْرَبُوا) كان نهيا عنه وعن مقدماته ، لأن فعل المقدمات قربان للزنا.

[٥٩٢] فإن قيل : الإشارة بقوله تعالى : (كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ) [الإسراء : ٣٨] على ما ذا تعود؟

قلنا : الإشارة إلى كل ما هو منهي عنه من جميع ما ذكر من قوله تعالى : (وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) [الإسراء : ٢٣] إلى هذه الآية ؛ لا إلى جميع ما ذكر فإن فيه حسنا وسيئا.

وقال أبو علي : هو إشارة إلى قوله : (وَلا تَقْفُ) [الإسراء : ٣٦] وما بعده ؛ لأنه لا حسن فيه.

[٥٩٣] فإن قيل : كيف قال تعالى : (تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ) [الإسراء : ٤٤] فقوله ومن فيهن يتناول أهل الأرضين كلهم ، والمراد به العموم كما هو مقتضى الصيغة بدليل تأكيده بقوله تعالى بعده (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) [الإسراء : ٤٤] والتسبيح هو التنزيه عن كل ما لا يليق بصفات جلاله وكماله ، والكفار يضيفون إليه الزوج والولد والشريك وغير ذلك ، فأين تسبيحهم؟

قلنا : الضمير في قوله تعالى : (وَمَنْ فِيهِنَ) راجع إلى السموات فقط.

الثاني : أنه راجع إلى السموات والأرض ، والمراد بقوله تعالى : (وَمَنْ فِيهِنَ) يعني من المؤمنين ، فيكون عاما أريد به الخاص ، وعلى هذا يكون المراد بالتسبيح إلى من فيهن التسبيح بلسان المقال.

الثالث : أن المراد به التسبيح بلسان الحال حيث تدل على وجود الصانع وعظيم قدرته ونهاية حكمته ، فكأنها تنطق بذلك وتنزهه عما لا يجوز عليه وما لا يليق به من السوء ، ويؤيده قوله تعالى بعده (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ) والتسبيح العام لجميع الموجودات إنّما هو التسبيح بلسان الحال.

[٥٩٤] فإن قيل : لو كان المراد هو التسبيح بلسان الحال لما قال : (وَلكِنْ لا

__________________

[٥٩٤] ـ جواب المصنف هنا ضعيف ؛ بل بعيد. وأقل ما فيه ـ من وجوه الإشكال ـ أنّ دعواه تخصيص الخطاب بالكفار لا سند لها من لسان الآية ، وهو تخصيص بلا مخصّص. ثم هو حمل للظاهر على غير معناه ، بلا قرينة.

تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) [الإسراء : ٤٤] ؛ لأنّ التسبيح بلسان الحال مفقوه لنا ، أي مفهوم ومعلوم؟

قلنا : الخطاب بقوله تعالى : (وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) للكفار ، وهم مع تسبيحهم بلسان الحال لا يفقهون تسبيح الموجودات على ما ذكرنا من التفسير ؛ لأنّهم لما جعلوا لله شركاء وزوجا وولدا دل ذلك على عدم فهمهم التسبيح للموجودات وتنزيهها وعدم إيضاح دلائل الوحدانية لهم ؛ لأن الله تعالى طبع على قلوبهم.

[٥٩٥] فإن قيل : (وَمَنْ فِيهِنَ) وهم الملائكة والثقلان يسبحون حقيقة والسموات والأرض والجمادات تسبح مجازا ، فكيف جمع بين إرادة الحقيقة والمجاز من لفظ واحد وهو قوله : (تُسَبِّحُ)؟

قلنا : التّسبيح المجازي بلسان الحال حاصل من الجميع ، فيحمل عليه دفعا لما ذكرتم من المجاز.

[٥٩٦] فإن قيل : كيف قال تعالى : (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ) [الإسراء : ٥٢] ، والمستعمل الشائع دعاه فاستجاب لأمره أو بأمره ، أي أجاب؟

قلنا : قال ابن عباس رضي الله عنهما : المراد بقوله تعالى : (بِحَمْدِهِ) بأمره.

وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه : إذا دعا الله الخلائق للبعث يخرجون من قبورهم وهم ينفضون التراب عن رءوسهم ويقولون : سبحانك اللهم وبحمدك. وقال غيره وهم يقولون : الحمد لله الذي صدقنا وعده ، فعلى هذا تكون الباء بمعنى مع كما في قوله تعالى : (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) [المؤمنون : ٢٠] وقوله تعالى : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) [طه : ١٣٠].

[٥٩٧] فإن قيل : كيف أجمل ذكر الأنبياء كلهم بقوله : (وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ) [الإسراء : ٥٥] ثم خص داود بالذكر فقال : (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً) [الإسراء : ١٧].

قلنا : لأنه اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الأنبياء ، وهو الرسالة والكتابة والخطابة والخلافة والملك والقضاء في زمن واحد ، قال الله تعالى : (وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَيْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ) [ص : ٢٠] وقال : (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) [ص : ٢٦].

__________________

[٥٩٥] ـ في السؤال وجوابه نظر ظاهر. فتأمل!

] [٥٩٦] سعيد بن جبير : هو سعيد بن جبير الأسدي بالولاء ، الكوفي ، من التابعين. كان من علمائهم البارزين. أخذ العلم عن ابن عباس. وكان الأخير يحيل الناس عليه في الفتيا. ثار ضد الأمويين.

وقتله الحجاج بواسط سنة ٩٥ ه. وكانت ولادته سنة ٤٥ ه.

الثاني : أن قوله تعالى : (وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ) إشارة إلى تفضيل محمد صلىاللهعليهوسلم ، وقوله : (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً) دلالة على وجه تفضيله وهو أنه خاتم الأنبياء وأن أمته خير الأمم ؛ لأن ذلك مكتوب في زبور داود عليه الصلاة والسلام ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : (وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ) [الأنبياء : ١٠٥] يعني محمدا صلىاللهعليهوسلم وأمته.

[٥٩٨] فإن قيل : لم نكر الزبور هنا وعرفه في قوله تعالى : (وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ) [الأنبياء : ١٠٥]؟

قلنا : يجوز أن يكون الزّبور من الأعلام التي تستعمل بالألف واللام وبغيرهما كالعباس والفضل والحسن ونحوها.

الثاني : أنه نكره هنا لأنه أراد وآتينا داود بعض الزبور وهي الكتب.

الثالث : أنه نكره لأنه أراد به ما ذكر فيه رسول الله صلىاللهعليهوسلم من الزبور ، فسمى ذلك زبورا ؛ لأنه بعض الزبور ، كما سمى بعض القرآن قرآنا ، فقال تعالى : (وَقُرْآناً فَرَقْناهُ) [الإسراء : ١٠٦] الآية ، وقال : (بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ) [يوسف : ٣] وأراد به سورة يوسف عليهالسلام ، وقال : (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ) [الإسراء : ٧٨] أي القرآن المتلو في صلاة الفجر.

[٥٩٩] فإن قيل : قوله تعالى : (فَلا يَسْتَطِيعُونَ) [الإسراء : ٤٨] (كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ) [الإسراء : ٥٦] مغن عن قوله تعالى : (وَلا تَحْوِيلاً) [الإسراء : ٥٦] لأنهم إذا لم يستطيعوا كشف الضر لا يستطيعون تحويله ، لأن تحويل الضر نقله من محل وإثباته في محل آخر ، ومنه تحويل الفراش والمتاع وغيرهما ، وكشف الضر مجرد إزالة ، ومن لا يقدر على الإزالة وحدها فكيف يقدر على الإزالة مع الإثبات؟ والمراد بالآية كشف الضر والمرض والقحط ونحوها؟

قلنا : التحويل له معنيان : أحدهما ما ذكرتم. والثاني التبديل ، ومنه قولهم : حوّلت القميص قباء ، والفضة خاتما ؛ وأريد بالتبديل هنا الكشف ؛ لأن في الكشف المنفي في الآية تبديلا ؛ فإن المرض متى كشف يبدل بالصحة ، والفقر متى كشف يبدل بالغنى ، والقحط متى كشف يبدل بالخصب ، وكذا جميع الأضداد ، فأطلق التبديل

__________________

[٥٩٩] ـ يبدو أن مراد الرازي هو قوله تعالى : (فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً) [الإسراء : ٥٦] وقد جاءت كلمة يستطيعون بدل يملكون سهوا منه.

ـ وقوله في الجواب : «وأريد بالتبديل هنا الكشف ، الخ» فيه من الضعف وركاكة المعنى ما لا يخفى ، فلاحظ!

وأراد به الكشف ، إلا أنه لم يرد به كشف الضر لئلّا يلزم التكرار ، بل أراد به مطلق الكشف الذي هو الإزالة ، يعني فلا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا كشفا ما ، ولهذا لم يقل ولا تحويله. وهذا الجواب مما فتح الله عليّ به من خزائن جوده ، ونظيره ما ذكرناه في سورة النحل في قوله تعالى : (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ) [النحل : ٧٣].

[٦٠٠] فإن قيل : قوله تعالى : (وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) [الإسراء : ٥٩] الآية فيها أسئلة : أولها : أنّ الله تعالى لا يمنعه عما يريده مانع ، فإن أراد إرسال الآيات فكيف يمنعه تكذيب الأمم الماضية؟ وإن لم يرد إرسالها كان وجود تكذيبهم وعدمه سواء. وكان عدم الإرسال لعدم الإرادة.

الثاني : أن الإرسال يتعدى بنفسه ، قال الله تعالى : (إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) [نوح : ١] فأيّ حاجة إلى الباء؟

الثالث : أن المراد بالآيات هنا ما اقترحه أهل مكة على رسول الله صلىاللهعليهوسلم من جعل الصفا ذهبا ، وإزالة جبال مكة ليتمكنوا من الزراعة ، وإنزال مكتوب من السماء ونحو ذلك ، وهذه الآيات ما أرسلت إلى الأولين ولا شاهدوها فكيف كذبوا بها؟

الرابع : أن تكذيب الأولين لا يمنع إرسالها إلى الآخرين لجواز أن لا يكذب الآخرون.

الخامس : أيّ مناسبة وارتباط بين صدر الآية وقوله تعالى : (وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً)؟

السادس : ما معنى وصف الناقة بالإبصار؟

السابع : أن الظلم يتعدى بنفسه ؛ قال الله تعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ) [النساء : ١١٠] ، فأيّ حاجة إلى الياء ؛ وهلّا قال فظلموها يعني العقر والقتل؟

الثامن : أن قوله تعالى : (وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً) [الإسراء : ٥٩] يدل على الإرسال بها ، وقوله تعالى : (وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ) [الإسراء : ٥٩] يدل على عدم الإرسال بها؟

قلنا : الجواب عن الأوّل : أن المنع مجاز عبر به عن ترك الإرسال بالآيات ، كأنه تعالى قال : وما كان سبب ترك الإرسال بالآيات إلا أن كذب بها الأولون.

وعن الثاني : أن الباء لتعدية الإرسال إلى المرسل به لا إلى المرسل ، لأن المرسل محذوف وهو الرسول ، تقديره : وما منعنا أن نرسل الرسل بالآيات ، والإرسال يتعدى إلى

المرسل بنفسه ، وإلى المرسل به بالباء ، وإلى المرسل إليه بإلى ، قال الله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) [هود : ٩٦ ، ٩٧].

وعن الثالث : أن الضمير في قوله تعالى بها عائد إلى جنس الآيات المقترحة لا إلى هذه الآيات المقترحة ، كأنه تعالى قال : وما منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة إلا تكذيب من قبلهم بالآيات المقترحة ، يريد المائدة والناقة ونحوهما مما اقترحه الأولون على أنبيائهم.

وعن الرابع : أن سنة الله تعالى في عباده أنّ من اقترح على الأنبياء آية وأتوه بها فلم يؤمن عجل الله هلاكه ، والله تعالى لم يرد هلاك مشركي مكة ؛ لأنه تعالى علم أنه يولد منهم من يؤمن ، أو لأنه قضى وقدّر في سابق علمه بقاء من بعث إليهم محمد صلىاللهعليهوسلم إلى يوم القيامة ، فلو أرسل بالآيات التي اقترحوها فلم يؤمنوا لأهلكهم ، وحكمته اقتضت عدم إهلاكهم ، فلذلك لم يرسلها ، فيصير معنى الآية : وما منعنا أن نرسل بالآيات المقترحة عليك إلا أن كذب بالآيات المقترحة الأولون فأهلكوا ، فربما كذب بها قومك فأهلكوا.

وعن الخامس : أنه تعالى لما أخبر أن الأولين كذبوا بالآيات المقترحة عيّن منها واحدة وهي ناقة صالح عليهالسلام ؛ لأن آثار ديارهم المهلكة في بلاد العرب قريبة من حدودهم يبصرها صادرهم وواردهم.

وعن السادس : أن معنى مبصرة دالة ، كما يقال الدليل مرشد وهاد. وقيل :

مبصرا بها ، كما يقال : ليل نائم ونهار صائم : أي ينام فيه ويصام فيه. وقيل : معناه مبصرة ، يعني أنها تبصّر الناس صحة نبوة صالح عليهالسلام ، ويعضد هذا قراءة من قرأ (مبصرة) بفتح الميم والصاد : أي تبصرة. وقيل : مبصرة صفة لآية محذوفة ، تقديره : آية مبصرة : أي مضيئة بينة.

وعن السابع : أن الباء ليست لتعدية الظلم إلى الناقة ؛ بل معناه : فظلموا أنفسهم بقتلها أو بسببها. وقيل : الظلم هنا الكفر ، فمعناه : فكفروا بها ؛ فلما ضمن الظلم معنى الكفر عداه تعديته.

وعن الثامن : أن المراد بالآيات ثانيا العبر والدلالات لا الآيات التي اقترحها أهل مكة.

[٦٠١] فإن قيل : كيف قال تعالى : (وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ) [الإسراء : ٦٠] وليس في القرآن لعن شجرة ما؟

قلنا : فيه إضمار تقديره : والشجرة الملعونة المذكورة في القرآن.

الثاني : أن معناه : الملعون آكلوها وهم الكفرة.

الثالث : أن الملعونة يعني المذمومة كذا قال ابن عباس رضى الله عنهما ، وهي مذمومة في القرآن بقوله تعالى : (إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ) [الدخان : ٤٣ ، ٤٤] وبقوله تعالى : (طَلْعُها كَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّياطِينِ) [الصافات : ٦٥].

الرابع : أن العرب تقول لكل طعام مكروه أو ضار ملعون ، وفي القرآن الإخبار عن ضررها وكراهتها.

الخامس : أن اللعن في اللغة الطرد والإبعاد ، والملعون هو المطرود عن رحمة الله تعالى المبعد ، وهذه الشجرة مطرودة مبعدة عن مكان رحمة الله تعالى وهو الجنة لأنها في قعر جهنم وهذا الإبعاد والطرد مذكور في القرآن بقوله تعالى : (إِنَّها شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ) [الصافات : ٦٤] وقال ابن الأنباري : سميت ملعونة لأنها مبعدة عن منازل أهل الفضل.

[٦٠٢] فإن قيل : كيف خص أصحاب اليمين بقراءة كتبهم بقوله تعالى : (فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ) [الإسراء : ٧١] ولم خصهم بنفي الظلم عنهم بقوله تعالى : (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً) [الإسراء : ٧١] مع أن أصحاب الشمال يقرءون كتابهم ولا يظلمون أيضا؟

قلنا : إنما خص أصحاب اليمين بذكر القراءة ؛ لأن أصحاب الشمال إذا رأوا ما في كتبهم من الفضائح والقبائح أخذهم من الحياء والخجل والخوف ما يوجب حبسة اللسان وتتعتع الكلام والعجز عن إقامة الحروف ، فتكون قراءتهم كلا قراءة ؛ فأما أصحاب اليمين فأمرهم على عكس ذلك ، لا جرم أنهم يقرءون كتابهم أحسن قراءة وأبينها ، ولا يقنعون بقراءتهم وحدهم حتى يقول القارئ لأهل المحشر (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) [الحاقة : ١٩] وأما قوله تعالى : (وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً) فهو عائد إلى كل الناس لا إلى أصحاب اليمين.

الثاني : أنه عائد إلى أصحاب اليمين خاصة ، وإنما خصصهم بذلك لأنهم يعلمون أنهم لا يظلمون ، ويعتقدون ذلك بخلاف أصحاب الشمال فإنهم يعتقدون أو يظنون أنهم يظلمون ، ويعضد هذا الوجه قوله تعالى : (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً) [طه : ١١٢].

[٦٠٣] فإن قيل : كيف قال موسى عليهالسلام لفرعون (لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ)

__________________

[٦٠٣] الكسائي : هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان من ولد بهمن بن فيروز مولى بني أسد ، النحوي. عالم بالقراءات واللغة والنحو. توفي سنة ١٨٩ ه. أخذ القراءة عن حمزة ، وعن محمد بن أبي ليلى ، وعيسى بن عمر الهمداني.

[الإسراء : ١٠٢] يعني الآيات (إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بَصائِرَ) [الإسراء : ١٠٢] يعني بينات وحججا واضحات ، وفرعون لم يعلم ذلك ؛ لأنه لو علم ذلك لم يقل لموسى عليهالسلام (إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً) [الإسراء : ١٠١] أي مخدوعا أو قد سحرت أو ساحرا مفعول بمعنى فاعل على اختلاف الأقوال ، بل كان يؤمن به ؛ وكيف يعلم ذلك وقد طبع الله على قلبه وأضله وحال بينه وبين الهدى والرشاد ، ولهذا قرأ عليّ كرم الله وجهه (لَقَدْ عَلِمْتَ) بضم التاء وقال : والله ما علم عدو الله ولكن موسى عليهالسلام هو الذي علم. واختار الكسائي وثعلب قراءة علي رضي الله عنه ونصراها بأنه لما نسبه إلى أنه مسحور أعلمه بصحة عقله بقوله : (لَقَدْ عَلِمْتَ)؟

قلنا : معناه لقد علمت لو نظرت نظرا صحيحا إلى الحجة والبرهان ، ولكنك معاند مكابر تخشى فوات دعوى الإلهية لو صدقتني ، فكان فرعون ممن أضله الله على علم ، ولهذا بلغ ابن عباس قراءة عليّ رضي الله عنهم ويمينه فاحتج بقوله تعالى : (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا) [النمل : ١٤].

[٦٠٤] فإن قيل : كيف قال موسى عليهالسلام (وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً) [الإسراء : ١٠٢] وموسى عليهالسلام كان عالما بذلك لا شك عنده فيه؟

قلنا : قال أكثر المفسرين : الظن هنا بمعنى العلم كما في قوله تعالى : (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ) [البقرة : ٤٦] وإنما أتى بلفظ الظن ليعارض ظن فرعون بظنه ، كأنه قال : إن ظننتني مسحورا فأنا أظنك مثبورا والمثبور الهالك والمصروف عن الخيرات أو الملعون والخاسر.

[٦٠٥] فإن قيل : كيف كرر تعالى الإخبار بالخرور؟

قلنا : كرره ليدل على تكرار الفعل منهم.

الثاني : أنه كرره لاختلاف الحالين وهما خرورهم في حال كونهم ساجدين وفي حال كونهم باكين.

الثالث : أنه أراد بالخرور الأول الخرور في حالة سماع القرآن وقراءته ، وبالخرور الثاني الخرور في سائر الحالات وباقيها.

[٦٠٦] فإن قيل : الحمد إنما يكون على نعمة أنعم الله تعالى بها على العبد ، كما في قوله تعالى : (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ) [فاطر : ٣٤] (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا) [الأعراف : ٤٣] (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) [الأنعام : ١] لأن فيها من المنافع لنا ما لا يعد ولا يحصى ، فأي نعمة حصلت لنا من كون الله تعالى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولا ناصر حتى قال : (وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً) [الإسراء : ١١١] الآية؟